DTMをやっていて最初にぶち当たる壁として名高いミックス(ミキシング)という作業。

数々の初心者を奈落の底に落とし続け、這い上がれなくなった者も多いという魔の作業です。

ネットでたくさんの情報が得られる昨今でも、「ミックスが分からん」という断末魔を上げ、一生DTMをやらなくなる初心者DTMerが後を絶ちません。

ギターでいうならFコード、料理でいうならオムライス、数学でいうなら因数分解、それがDTMにおけるミックス…!

それくらいミックスというのは初心者殺しな作業というわけです。

まあ、冗談はこのくらいにしておいて、この記事ではミックスでDTMを挫折してしまう人が少しでも減ることを願って以下のことを解説していきます。

「ミックスって難しいらしいけど、そもそも何なのかイマイチ分からない」という人でも分かるように書いていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

それでは早速やっていきましょう!

そもそもミックスとは?

結論から言うと、ミックス作業というのは音と音を混ぜ合わせることを指します。

「MIX」という言葉の意味の通りの意味です。笑

ミックスという言い方以外にも「ミキシング」と呼んだりもしますが、基本的には同じ作業なので混乱しないようにしてください。

(ちなみにDAWからミックスした音源を書き出すことを「ミックスダウン」「トラックダウン」と言ったりもしますが、「ミックスダウン、トラックダウン=ミックス」という意味で使う人もいるのでややこしいです)

もうちょっと具体的に説明してみましょう。

例えば皆さんが好きなアーティストやバンドの曲を想像してみてください。

大体の曲では歌やギター、ピアノ、ドラムといった複数の楽器が組み合わさることでひとつの音楽になっていますよね?

実はこれらの楽器の音は基本的に別々に録音されています。

それを録音した後で、コンピューターの中で混ぜ合わせることによって心地よく聴けるようにしているというわけです。

ミキシングというのはまさにこの混ぜ合わせる作業のことを指します。

「混ぜるだけなら誰もできるんじゃない?」と思うかもしれませんが、意外と難しい作業で、ミックスする人によって完成した曲に大きな差が出てきます。

料理で例えるとわかりやすいので、例えてみましょう。

録音された音というのは料理でいう食材にあたります。

たとえ一流の農家が作った最高に美味しい野菜や、A5ランクの高級和牛を使ったとしても、焦げてしまったり、砂糖と塩を間違えてしまうと不味い料理になりますよね。

ですが逆に、そこらへんのスーパーで買った安い食材でも、一流のシェフが使えば、最高に美味しい料理が出来上がります。

つまり、録音された素材が良くてもミックスが下手だと曲を台無しにできてしまうし、素材が微妙でもうまくやればそれなりの曲にすることができるんです。

それだけでなく、「牛肉、じゃがいも、玉ねぎ、にんじん」という同じ食材を使っても、カレーや肉じゃがなど色々な料理が出来上がりますよね。

それと同じように、同じ音の素材を使ってもミキシングによって曲の聴こえ方は変わってきます。

ただ録音されたトラックを並べて混ぜるだけでなく、繊細な技術や音楽的なセンスが要求されるというのがなんとなくわかっていただけたでしょうか?

ミキシング作業はそれを専門としている「ミキシング・エンジニア」という職業があるほど、専門的で難しい作業です。

逆に言えば、ミキシングは専門家がいるほど重要な作業であるということに他なりません。

ミックスは具体的に何をするの?使うプラグインも解説

では次に、ミックス作業の概要を説明していきましょう。

具体的な作業手順などは後で説明しますので、まずはどんな作業があるのかを頭に入れていただき、何となくでもいいので「ミックスってこんな作業なんだな」というのを掴んで貰えればと思います。

さて、結論から言うと、ミックスでは大きく分けて以下の5つの作業があります。

- 音量の調節

- 音の鳴る場所の整理・棲み分け

- 周波数の整理・棲み分け

- 空間の演出

- 音の質感の調整

ここでは上記についてサクッと簡単に解説していきます。

それぞれの作業で使うエフェクトプラグインの種類も合わせて解説していくのでぜひ参考にしてみてください。

ちなみに、エフェクトプラグインに関しては基本的にまずはDAW付属のものでOKです。

DAWやエフェクトプラグインを無料で入手したい方は以下の記事からお好きなものを選んでみてください。

それでは説明していきましょう!

音量の調節

- DAWのフェーダー(プラグインではありません)

- コンプレッサー

- リミッター

まずミキシングで一番重要になるのが、この音量の調節です。

大抵の楽曲はメインとなる歌が聴きやすいようになっていますよね。

「そりゃ歌が大きいのは当然だろ」と思ってしまいますが、現実世界ではエレキギターやドラムよりも大きな声で歌える人なんてほとんどいません。

ではどうして大きな音の楽器に負けないくらいボーカルが目立っているのかというと、他の楽器の音量を下げているからです。

このようにパートごとの音量バランスを綿密に操作し、心地よく聴こえるようにするのが、音量の調節作業です。

音の鳴る場所の整理・棲み分け

- DAWのPAN(プラグインではありません)

- DAWのフェーダー(プラグインではありません)

- リバーブ

- ステレオイメージャー

音楽をイヤホンやヘッドホンなどで聴いていると、左右で違う音が鳴っていることに気付いたことがある人も多いんじゃないでしょうか。

基本的にはDAWのPANと呼ばれる機能で音を左右に振り分けていくことで、別々の音が左右のスピーカーから鳴るという仕組みになっています。

そのような、音が鳴っている場所(定位と言います)のコントロールもミキシングでする重要な作業です。

また左右だけでなく、「近くで鳴っている音は大きく、遠くで鳴っている音は小さく」といったように、音量によって音の前後関係も整理していきます。

周波数の整理・棲み分け

- イコライザー

- マルチバンドコンプレッサー

ミキシング作業では、イコライザーを使ってそれぞれのパートの周波数がぶつかり合わないように調整していきます。

スマホやiPod、ウォークマンなどもイコライザー機能がついているのは皆さん知っているのではないでしょうか。

知らない人もいると思いますので簡単に説明しますと、イコライザーは音の低音や高音など目的の周波数だけを増やしたり減らしたりする効果があります。

ちょっとわかりにくいと思うので、イコライザーを実際にピアノの音にかけて違いを確かめてみましょう。

まずは加工前の音です。

加工前の音

このビフォーの音にイコライザーをかけ、低音をカットすると以下のように音が変化します。

加工後の音

どうでしょうか、加工後の音の方がすっきりとした感じがしませんか?

イコライザーはこのように特定の周波数だけ増やしたり減らしたりすることができるエフェクターです。

それによって、それぞれのパートの周波数が必要以上に被らないように調整していくのがこの作業工程。

先程のピアノの音でいうと、低音をカットしたことによって、ベースなどと混ぜてもちゃんとそれぞれがクリアに聴こえるようになります。

つまりパートごとの周波数が被らないように棲み分けていくことで、すっきりとした聴きやすい音源を作るというのがこの作業というわけですね。

空間の演出

- リバーブ

- ディレイ

- ステレオイメージャー

皆さんは音楽を聴いていて「すごく広い場所で歌っているみたい」とか「部屋の中で鳴っているような響きの声だな」と思ったことはありませんか?

実はそういった歌声も、壁の反響がほとんどないような場所で録音されていることが多く、後からエフェクトで空間の響きを足しているんです。

(もちろん空間の響きごと録音して使うこともありますが、後からプラグインで反響音を追加することはできても、録音で入ってしまった反響音を綺麗に取り除くのは困難なのであまり一般的ではありません)

響きを加えることによって楽曲全体に一体感を出したり、逆に特定のパートだけ目立たせたりといった空間演出をするのがこの作業です。

音の質感の調整

- イコライザー

- サチュレーター

- コンプレッサー

- オーバードライブ

- コーラス

ミックスではさまざまなエフェクトを使って音の質感を調整する作業も行います。

簡単に言えば「歪み系」と呼ばれるエフェクトを使ってわざと音を汚したり、イコライザーを極端にかけて音をこもらせたりするような作業ですね。

「歌ってみた」などでよく耳にするラジオボイスもこの作業によって作られます。

簡単に言えば音を加工することによって、心地よいサウンドを作り出す作業だと思って間違いありません。

ミックス作業の手順とコツ

では実際のミックス作業の手順やコツについて具体的に解説していきたいと思います。

最初に順序をざっと書いてしまうと以下の通りです。

- 下準備をする

- 音量とPANをざっくり設定

- 各パートの音作り

- 音の被りをEQで解消

- リバーブ、ディレイなどで空間を演出する

- 音量やエフェクトの微調整

- 色んな環境でチェック

ちなみに最初に断っておくと、上記の順番通りにやらなければいけないというわけでは全くありません。

筆者の場合ですと、最初の3つまでは大体いつも上記の順番でやりますが、あとは音を流しながら気になったところからどんどん手を付けていきます。

また、ミックス作業は人によってスタイルが全然違うので、今回紹介するやり方はあくまで一つの例として考えてください。

ということで、前置きはこのくらいにして早速順番に説明していきましょう!

下準備をする

下準備でやることは以下の通りです。

- リファレンスの用意

- トラックの整理

- 音を聴きながら計画を立てる

- トラックの下ごしらえ

それぞれをざっと解説してきます。

リファレンスの用意

まずはミックスのお手本となるような音源を用意してDAWの1トラックに貼り付けてしまいましょう。

そういったお手本の音源を「リファレンス(参考・参照といった意味です)」や「リファレンス音源」と言います。

「そんなの必要?」と思う人もいるかもしれませんが、ミックス作業は基本的にお手本となる音源と自分のミックスを聴き比べながらやることをおすすめします。

なぜなら、そうすることによってミックスの基準や目標ができるので、ただ闇雲に感覚だけで音を混ぜるよりも断然やりやすいからです。

また作業が煮詰まってくるとだんだん訳が分からなくなって混乱するので、そういったときにリファレンス音源を聴くことで耳をフラットに戻せるという効果もあります。

ぜひ自分が目標にしたくなるような素敵なサウンドの音源を用意して、ミックスを効率的に行えるようにしましょう。

ちなみに、一般的に流通している音源はマスタリング済みで音圧が高いものが多いです。

ミックスしている曲と音量差がある場合は、フェーダーを下げるなどして音量を揃えてあげてください。

トラックの整理

次にミックスするトラックをDAWに全て読み込んで、トラックの整理をしていきます。

ここでやるのは

- トラックの色付け・名前付け

- 不要な無音部分の削除

- トラックのグループ分け

といった作業です。

こうすることによって、視覚的にどのトラックが鳴っているのかが分かりやすくなります。

特にトラック数が多い場合、やるのとやらないのとでは作業効率がかなり違いますので、ぜひやっておきましょう。

また、ボーカルなどのパートは「Aメロ」や「サビ」といったセクションで違う処理をすることも多いので、必要ならば1本のトラックをカットして別々のトラックに移すという作業もしておきましょう。

音を聴きながら計画を立てる

次にトラック全体をざっと最初から最後まで聴きながら、具体的にどんな音にしたいのかを考えて、ミックスの作業計画を立てていきましょう。

(爆音になっている場合があるので、DAWのマスターボリュームを小さいところから上げて調節してください)

必要ならパソコンや紙にメモを取ってみてもいいかもしれません。

具体的に言うと、以下のような感じです。

- 各パートの音量バランスをどう取るか

- 音はどう配置するか

- 周波数の棲み分けはどうするか

- 空間系はどのように使うか

- どこでどのパートがメインになるのか

- 各パートの音色はそのままでいくか、変えるならどう変えるのか

とはいえ、ミックスの経験があまりない人だと「何すればいいのか全くわからない状態」になると思います。

そういった場合は、リファレンス音源と聴き比べて、思いつく限りの違いを挙げてみるだけでもOKです。

「リファレンスと比べて、ボーカルがこもっている気がする」とか「リファレンスのギターは左側から鳴っている」とか、そんなので全然構いません。

音を冷静に聴かず、プラグインの設定画面ばかりをにらめっこしてもあんまり良い結果にならないことが多いので、まずはざっくりでいいので現状の把握をして作業の方向性を決めてみてください。

トラックの下ごしらえ

下準備の最後として、各トラックの下ごしらえをしていきます。

やることは以下の2つです。

- ノイズ除去や音質の補正

- いつも使っているプラグインをあらかじめ挿す

前者の「ノイズ除去や音質の補正」では、

- 混入しているノイズの除去

- 録音に使用した部屋の共鳴などによって増幅されてしまった周波数をEQを使って補正

といった作業をします。

もちろん、先程の「聴きながら計画を立てる」という工程で、特に問題なさそうならスキップしてしまって構いません。(後で気付いたらそのときにやってもOKです)

ちなみに、ノイズ除去にはiZotopeのRXというプラグインが非常にオススメです。

後者の「いつも使っているプラグインをあらかじめ挿す」という作業では、それぞれのトラックにいつも使っているプラグインをあらかじめ全部挿していきましょう。

そうすることで、ミックス作業中はとにかく音を聴いて調整することだけに集中できる環境を作れるので、「あのプラグインどこだっけな」と探すのに時間を取られて集中力が下がる可能性を減らせます。

筆者の場合は、「ボーカル用のプラグインを複数集めたプリセット」など、色んなパート用のプリセットをあらかじめ組んで、まずはそれを各トラック挿してますね。

とはいえ、初めてミックス作業をする場合では「いつも使っているプラグイン」が無いと思いますので、この作業をする必要はありません。

作業を終えたら、各パートに使用したプラグインを集めてプリセットを作ってみると次回以降の作業効率がアップすると思いますので、ぜひやってみてください。

音量とPANをざっくり設定

下準備が終わったら、まずは音量と定位を同時にざっくり調整していきましょう。

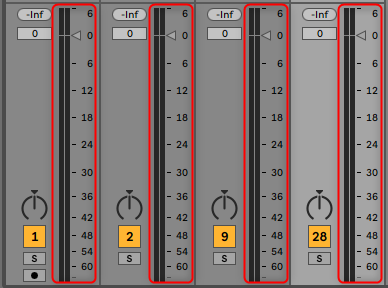

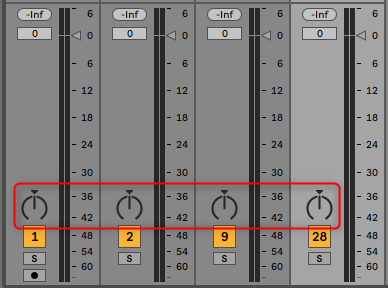

このときにはDAWのフェーダー(下の画像の赤枠部分)で音量を設定し、

DAWのPAN(パンポット)で定位を設定していきます。

「全トラックの音量だけ調節したあとにPANを振る」といったように、別々に設定してもいいんですが、個人的には一緒にやったほうがいいと思っています。

何故かというと、全トラックPANが真ん中の状態で音量をちょうどいい感じ調整しても、その後PANを左右に振っていくとかなり印象が変わるからです。

そういった場合、もう一度音量を設定し直すことになるので、二度手間なんですよね。

とはいえ、音量は後で細かく詰めていくので、この段階ではそこまで神経質にならなくても大丈夫です。

設定するときの具体的な手順

具体的なやり方としては、楽曲の中で一番音量が大きいところ(大体はサビ)からやっていきます。

その後、そこに上手く繋がるように逆算してその他のセクションの設定をしていきましょう。

音量とPANを決めていく作業は人によって色んなやり方があるのですが、筆者の場合、まずは全てのフェーダーを0にします。

そのあとボーカルなどのメインとなるパートの音量と定位を決めて、次にドラムなどの曲の屋台骨となるような重要なパートの音量と定位を決めてといったように、重要なトラックから順番に音量と定位を設定していくのがオススメです。

ちなみに「重要なトラック」というのは曲やジャンルによって違うという点にもご注意ください。

筆者がよく作るダンスミュージック系の曲の場合は「キック(バスドラム)」が1番重要になってくることが多いので、キックの音量から決めていくことが多いですね。

また「具体的にどのくらいの音量で、PANはどう振ればいいの?」と感じる人もいると思います。

一応PANに関しては「ボーカルなどのメインパートと、バスドラムやベースなどの低音楽器は真ん中」というのが常識みたいになっていますが、その他のパートのPANや、音量に関しては細かいルールがあるわけではありません。

ちなみに「ボーカルなどのメインパートと、バスドラムやベースなどの低音楽器は真ん中」というのも別に絶対のルールというわけではないので、結局は自由です。

何かヒントが欲しい場合は、リファレンス音源を聴いてどのパートがどのくらいの音量で、左右のどこで鳴っているのかを参考にしてみてください。

音量差が大きいトラックにはコンプレッサーをかける

音量差が非常に大きいトラックはそのままだとバランスを取るのが非常に難しいですよね。

そういった場合にはコンプレッサー(通称:コンプ)を呼ばれるエフェクトをかけて、ある程度音量のデコボコを均してあげましょう。

コンプレッサーというのは、「設定した以上の音量になったところを圧縮する」という機能のエフェクトです。

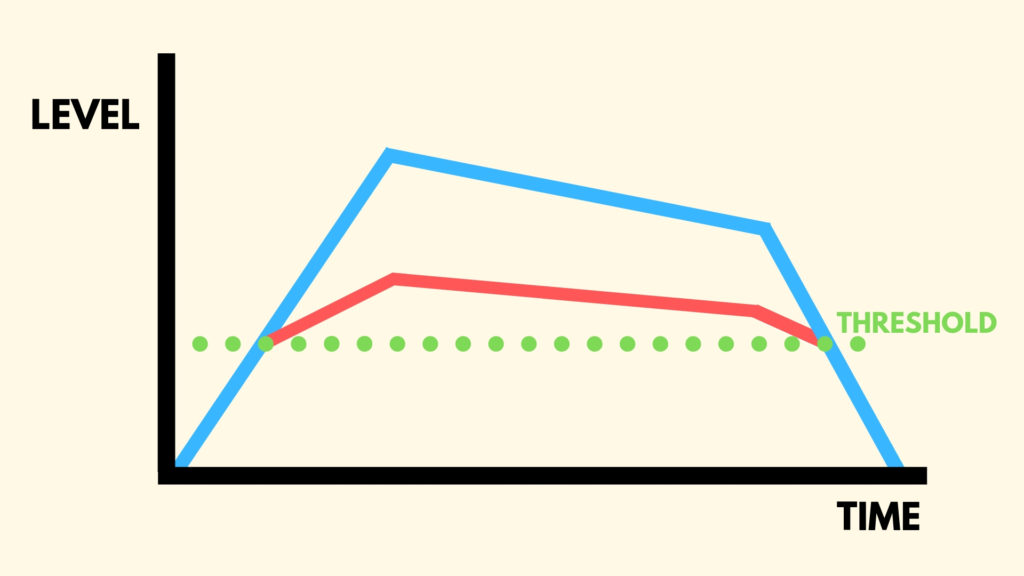

図で表すと以下のような感じ。

「Threshold(スレッショルド)」という値を超えた青い線の音量を、赤い線まで圧縮してくれるというのがコンプレッサーの役割です。

音量の圧縮率を「Ratio(レシオ)」、圧縮が始まるタイミングや終わるタイミングを「Attack(アタック)」や「Release(リリース)」といったパラメーターで設定することもできます。

このエフェクトを使うことで、音量のデコボコが減り、フェーダーでも音量バランスが取りやすくなるというわけです。

ただ、音量を均一にするというのは、逆に言えば「音がのっぺりする」ということでもあるので、くれぐれもコンプの使いすぎには注意してください。

特にドラムはコンプレッサーを使いすぎると抜けが非常に悪くなって、曲のノリがわからなくなったりもします。

また、コンプは使いすぎると音質にも影響が出てきますので、耳で聴きながらいい塩梅を探しましょう。

ちなみにコンプを使う際にはEQと組み合わせることがよくあります。

何故なら、トラックに入っている低音部分にコンプレッサーが大きく反応してしまい、狙ったような効果が得られない場合があるからです。

そういった場合にはコンプの前段にEQを挿して低音をあらかじめ減らす処理をすることで、狙った効果が得られるようにしていきます。

必要なら「EQ→コンプ→EQ」という順番でエフェクトを挿し、1つ目のEQで減らした低音を2つ目のEQで戻すという処理もしてみましょう。

特にボーカルなどの低音部分が必要ないパートなら、コンプの前段にEQを挿し、ハイパスフィルターをかけるのがオススメです。

各パートの音作り

次に各パートの音作りをしていきましょう。

この工程は「混ぜる作業」というよりも、「各トラックを魅力ある音に磨いていく作業」です。

下準備の「音を聴きながら計画を立てる」という工程や、1つ前の「音量とPANをざっくり設定」という工程を経たことによって、「このトラック、もっとこういう音にしたいな」というのがある程度明確になっていると思います。

その理想に合うように、エフェクトプラグインなどを使って音の質感を調整していきましょう。

音作りで使うエフェクトプラグインについて

「どんなエフェクトを使えばいいの?」という声が聞こえてきそうなので、あらかじめ例を挙げてみます。

- イコライザー

- サチュレーター

- コンプレッサー

- オーバードライブ

- コーラス

とはいえ、上記のエフェクトはあくまで例ですし、それぞれのエフェクトの使い方も基本的には自由です。

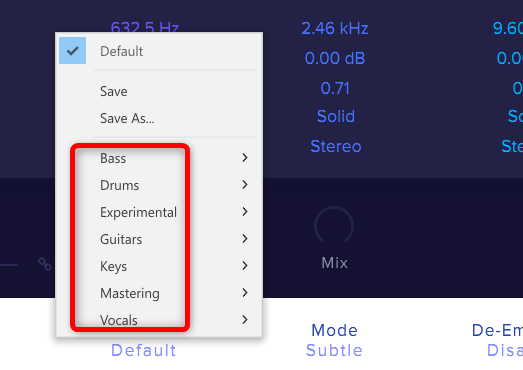

何をすればいいか全く分からないという場合は、とりあえずプリセットを選んでみていい感じのものを採用してみてはいかがでしょうか。

プリセットは「ボーカル」や「ギター」といったパート別カテゴリーがあるものがほとんどなので、まずはそのパートのカテゴリーの中から探してみると合うものが見つかりやすいです。

どのプリセットがいいか判断が難しいときには、リファレンス音源を聴いて比較すると基準が明確になってくると思います。

また、音作り作業は「素材の状態」にも大きく左右されるので、エフェクト処理が必要ない場合もあるという点に注意してください。

筆者も「とりあえずエフェクトかけみたけど、これ、実際は何もしてない方がよくない?」と考え直して、エフェクトを外すことがよくあります。

もちろん、逆に普通はしないような過激なエフェクトの使い方が必要という場面もあります。

最終的には音で判断して、臨機応変に作業していきましょう。

音作りの手順

音作りの順番は以下のようにするのがオススメです。

- 1番重要なパートをソロで聴いて音作りする

- 先程の音を鳴らしながら、それに合うように2番目に重要パートを音作りする

- 1番目と2番目の音を鳴らしながら、3番目に重要なパートを音作りする(同じように全トラック音作りをしていく)

ミックスは各トラックの関係性が結構大切になってくるので、上記のように重要なトラックから音作りをしていったが最終的にうまくまとまりやすいです。

例えば「朝食は食パンがメイン」と「ご飯がメイン」の場合では、それぞれに合うおかずや飲み物は変わってきますよね。

ミックスでもそれと同じように、一つのトラックの音色を決めると、他トラックの音色の選択肢が絞られてしまうことがよくあります。

なので、まずはメインとなるパートから音色を確定させる方が、目指している方向性に近づけやすくなるというわけです。

筆者の失敗談ですが、昔はバッキング(伴奏)の音を作り込んでから歌のレコーディングをしていたので、自然とボーカルの音作りが最後になってしまっていたんですが、それが原因でボーカルの音作りがうまく行かず悩んでいた時期があります。

試しにボーカルを録音したあと、一回プラグインなどを全部リセットし、ボーカルから音作りをし直すようにしてみたところ、かなりミックスがうまくいくようになりました。

なので個人的に音作りの順番はかなり重要だと思っています。

音の被りをEQで解消

次に各トラックにEQをかけて、音の被りを解消していきます。

1つ前の音作りの工程は「各トラックを魅力ある音に磨いていく作業」でしたが、ここからはいよいよ「楽曲全体のバランスがよくなるように音を混ぜる作業」です。

(ちなみに先程の「音作り作業」でEQを使っている場合は、新たにEQをトラックに挿すのがオススメです。そうすることで音作り用とミックス用のEQが見た目的に区別しやすくなります。)

周波数の被りとは?

ではまず、「周波数の被りって何?」という人もいるかもしれませんので簡単に説明しますと以下の通り。

同じ周波数を持つ異なるパート同士が干渉しあって音が濁ったり聴こえにくくなる現象のこと

例えばベースとバスドラムはお互い低音がメインとなるパートですので、干渉しあって音が濁ったり聴こえにくくなったりすることがよく起こります。

そういったときにEQなどで不要な部分をカットして、被りを解消してあげるというのがこの作業です。

しかし、各トラックの被りを完全解消する必要はありません。

そもそも、基音や倍音の関係上、全ての被りを完全解消することはかなり難しいですし、仮にできたとしても非常に不自然な響きになってしまいます。

なので、メリハリの効いた処理が必要です。

基本的には低音域~中音域にかけてはある程度きっちり処理をして棲み分けていきます。

理由としては、低音ほど周波数が被ると音が濁ったりマスキングが起こりやすく、また中音域はいろいろな楽器のメインとなる周波数で音が混雑しやすいためです。

一方で、高音域はそこまで棲み分け問題が発生しないことが多いので、必要があれば処理するという感じですね。(全く処理する必要がないというわけではありませんよ)

ちなみに低音をEQ処理する場合は、自宅で使えるようなモニタースピーカーだと低音がそこまで鳴らない場合がほとんどなので、低音までしっかり鳴るヘッドホンを使ったほうがいいと思います。

具体的なやり方

で、具体的にどうやって作業をするのかというと、まずはスペクトラムアナライザー(通称:スペアナ)を見ながらやるのがオススメです。

スペアナを使うと周波数の分布が視覚的にわかりますので、慣れるまではスペアナを見ながらやると処理しやすいと思います。(慣れてきたら耳を頼りに作業するようにしてください)

実際の手順についても解説しましょう。

例えば、ベースとバスドラムの棲み分け処理をしたいというときには、まずはスペアナでそれぞれのピークの周波数がどこなのかを確認します。

それからベースとバスドラムのどちらがより低い音域担当なのかを決めましょう。

ここでは「バスドラムがより低い音域を担当する」としてみたいと思います。

次にバスドラムにかけたEQでベースのピーク部分をカット。

さらに、ベースにかけたEQでバスドラムが担当する低音部分をカット。

こうすることでバスドラムからはベースのメインとなる帯域がカットされ、逆にベースからはバスドラムのメインとなる帯域がカットされるので、棲み分けができます。

(上の画像は分かりやすいように極端にやっていますので、設定などはあくまで参考程度に考えてください)

最後に注意点ですが、帯域の棲み分けはEQだけでやるものではないというのも念頭に置いておきましょう。

例えば、各トラックのPANや音量を操作することによっても被りは解消できます。

(最近の洋楽などでは、サイドチェインを使ってベースとバスドラムの棲み分けをすることが多いですが、これも音量による棲み分けの1種ですね)

また、周波数の棲み分けにはアレンジ(編曲)も非常に重要です。

同じような周波数帯のパートが多いアレンジでは、棲み分けをすること自体が非常に難しくなります。

最悪の場合ミックスではどうにもできないこともありますので、そういうときはアレンジをやり直すことも視野に入れてみてください。

リバーブ、ディレイなどで空間を演出する

次にリバーブやディレイといった空間系エフェクトを使って処理をしていきます。

まずはそれぞれのエフェクトの違いについて知っておきましょう。

反響や残響を生み出すエフェクト。

「狭いスタジオをシミュレートした響き」や「広いホールをシミュレートした響き」など、色々な広さの空間を演出できる。

やまびこのような効果を生み出すエフェクト。

やまびこの繰り返すスピードや回数などが調整できる。

空間系をかける目的

「そもそも何で空間系をかけるの?」と思う人もいるかもしれませんね。

この作業工程の目的は人によって違いますが、一応解説してみますと以下のような感じです。

空間系エフェクトを使う目的

- サウンドに奥行きを加える

- 楽曲全体をまとめる

- トラックを馴染ませる

- 特定のトラックだけ目立たせる

「奥行きを加える」というのは、響きを加えることで空間の奥行きが出てくるので、分かりやすいですよね。

「楽曲全体をまとめる」というのは、例えば同じ設定のリバーブを複数のトラックにかけたら、それらのトラックは同じ部屋で演奏されたようにまとまって聴こえるわけです。

また、残響のない音は浮いて聞こえますが、残響が増えるほど音は遠ざかって輪郭がぼやけたような感じになるので、「トラックを馴染ませる」ということもできます。

逆に言えば、他のトラックとは違う設定の空間系エフェクトを使えば「特定のトラックだけ目立たせる」というのも可能なわけです。

一口に空間系エフェクトといっても、上記のようにさまざまな使い方ができるので、どう使うかはミックスする人次第といえるでしょう。

具体的なやり方など

では具体的にどういった設定をすればいいのかというと、空間系のエフェクトにもプリセットがあらかじめ用意されているので、まずはそこから選べばOKです。

空間系のプリセットを選ぶときにも、リファレンス音源を聴いたりしながらどんな響きにしたいのかを明確に思い浮かべて、それに近いものを選ぶといいでしょう。

また、リバーブは処理の負荷が高いので、センドトラックの中で立ち上げて複数のトラックで1つのリバーブを共有するという使い方もよくされますので覚えておいてください。

「〇〇(DAW名) センド リバーブ」といったワードで検索していただくとやり方が出てくるでしょう。

それ以外にもさまざまな空間系を使う際のテクニックがありますので、箇条書きでざっと紹介します。

- 部屋の広さが違うリバーブを組み合わせる(狭いルーム系+広いホール系など)

- ステレオのディレイとモノラルのディレイを組み合わせる

- ディレイ音にリバーブをかける

- センド先でEQをかける(空間系の前段でEQを挿してローカットする場合が多い)

- リバーブ成分にコンプや歪みエフェクトをかける

空間系は非常に奥深いエフェクトなので、自分なりの使い方を研究してみると面白いですよ。

ちなみに、空間系は使う必要がなければ、全く使わなくても構いません。

初心者の方は音がリッチになる気がしてつい空間系を使いすぎてしまいますが(僕も昔はよくやってしまいました)、空間系の使い方に注目しながら色んな曲を聴いてみると、ほとんど空間系を使っていないような曲もあることに気付くと思います。

特に低音パートはリバーブをかけても音がボワボワとしてしまうだけなので、特別な理由がない限りかけないことが多いです。

結局のところ、「どういうサウンドにしたいか」という理想を具体的に持っていることが大切になってきます。

音量やエフェクトの微調整

最後に細かい調整をしてミックスを整えていきましょう。

作業内容としては大きく分けて以下の2つです。

- 楽曲全体の周波数バランスを整える

- 楽曲の流れを演出する

それぞれ解説していきます。

楽曲全体の周波数バランスを整える

楽曲全体を聴きながら、それぞれのトラックを調整し、周波数のバランスを整えていくのがこの作業です。

例えば「低音が足りないから、ベースの音量を上げる」といった感じで、個別のトラックの音量を上げ下げしたり、EQで特定の周波数だけブーストしたりカットしたりといった作業をして、楽曲全体の周波数バランスを整えていきます。

こういうと「全ての周波数が同じバランスで鳴っている=バランスがいいサウンド」と考えてしまいますが、必ずしもそういうわけではないということには注意してください。

ではどういうバランスがいいのかというと、これもまた曲やジャンルによるんですよね……。

とはいえ、それだけだと困る人もいると思いますので、セオリーみたいなものも紹介します。

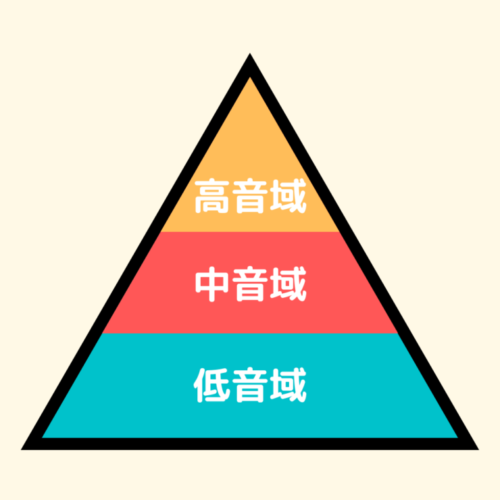

よく言われるのが「低音から高音がピラミッドのようになっているとバランスが良く聴こえる」というもの。

上の図のように周波数のバランスが低音>中音>高音となっていると安定感があるサウンドになるというのがよく言われています。

実際、最近の曲(特に洋楽)ではかなり低音が大きいものが多いので、このバランスは頭に入れておくといいでしょう。

もちろん目指したいバランスはそれぞれで違うと思いますので、あくまで一つの例です。

また、リファレンス曲の周波数バランスをスペクトラムアナライザーで見てみるというのも、目指したいバランスを考える上では結構使える手段ですので、ぜひやってみてください。

ちなみに「ミックス段階ではフラットなバランスになるように仕上げて、マスタリングの段階でいい感じになるように味付けをしていく」という方法もあります。

欧米ではそういうやり方で音作りをしていくことが多いようです。

日本は逆に「ミックスで聴こえがいいバランスをあらかじめ作り、マスタリングは整えるだけ」といったやり方が主流になっています。

どういう方法でバランスを作っていくのかはあなた次第ですが、余裕があればミックスだけでなくマスタリングでやることも考えながら作業してみましょう。

楽曲の流れを演出する

次に、音量などを細かく操作して楽曲の流れが自然に聴こえるように調整していきましょう。

この作業ではオートメーションという機能を使っていきます。

オートメーションというのは大抵のDAWには備わっている機能で、設定した通りに色々なパラメーターを自動で動かしてくれるというものです。

例えばオートメーションを音量に対して描くことでDAWが曲中でトラックのフェーダーを自動で動かしてくれて、一部分だけ強調したり下げたりということが可能になります。

それを使って楽曲の流れを演出していくというわけですね。

具体的にどうやって流れを演出するのかというと、まずはセクションごとにオートメーションを描くのがわかりやすいと思います。

例えば「サビの音量を100とするなら、Aメロは70、Bメロは50」といった感じで、曲のセクションごとに音量を変えるオートメーションを描けば、サビで盛り上がった感が出せますよね。

また、「Bメロだけ空間系を強くかけたい」といった場合は空間系エフェクトのセンドに送る量(インサートで使っている場合はMIX量)にオートメーションをかけてあげたりします。

もっと細かく調整する場合は、まず楽曲のどこで何をどう聴かせたいのかを考えながら自分のミックスを聴いてみてください。

そうすると、少しずつ自分のミックスの改善したいポイントが見えてくるはずです。

例えば、

- サビ前ドラムのフィルインを強調してスムーズにサビに入れるようにしよう

- サビ頭のクラッシュシンバルを一瞬だけ強調して「サビに入った感」を出そう

- この歌詞だけリバーブを強くかけて余韻を残そう

といった感じですね。

必ずしもボーカルなどのメロディばかりが曲中ずっと主役になるわけではないので、「どこで何がメインになるのか」というバトンの流れを意識しながら聴いてみると改善点が見つかりやすいと思います。

色んな環境でチェック

ある程度ミックスが仕上がったら、その音源をいろいろな環境で聴いてみましょう。

例えば以下のような感じ。

- スマホ付属のイヤホン

- スマホのスピーカー

- 車のスピーカー

- プラグインでモノラル化して聴いてみる

自分のヘッドホンやスピーカーではちょうど良く聴こえていても、他の環境では違和感があるということがよくあります。

もちろん違う音になるのは当然ですが、それが自分の許容範囲内なのかどうかをチェックして、ダメだった場合は微調整してあげましょう。

OKだった場合はミックス終了となります。

まとめ

長い記事になってしまいましたが、ミックスについては何となくわかっていただけたでしょうか?

振り返っておきますと、今回の記事は以下のような順番で解説してきました。

少しでも皆さんのお役に立てたなら幸いです。

最後にもしよろしければ、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、覗いてみてください。