リバーブというのは「残響音を付け足すエフェクター」のこと。

幻想的な雰囲気を演出したり、音のカドを取ってバンドサウンドに馴染ませたりと色々な目的で使われています。

リバーブを使うと音に立体感や奥行きが加わるので、かけるだけで上手くなったように聞こえるのもメリットですよね。

とはいえ最近では様々なメーカーがリバーブペダルを出していて、どれを買えばいいのか迷ってしまう人も多いんじゃないでしょうか。

この記事ではそんなあなたのために、ギター歴15年の筆者がおすすめしたいリバーブペダルをいくつか選んで紹介していきます。

今回の記事の構成は以下の通りです。

まずはリバーブに関するよくある疑問を解消してもらった上で、自分にぴったりなペダルを選んでみてください。

それでは早速行ってみましょう!

よくある疑問①:リバーブとディレイって何が違うの?

リバーブとディレイの2種類は、空間系エフェクターの代表的な存在ですよね。

なのでこの記事を読んでいる人の中には「とりあえず空間系ペダルが欲しいんだけど、リバーブとディレイはどう違って、どっちを買った方がいいの?」と思っている人も結構いるんじゃないでしょうか。

確かにリバーブとディレイは効果が似たエフェクターなので、どっちを買えばいいのか分からなくなってしまいますよね。

ここではそんな人のために、

- リバーブとディレイの違い

- リバーブとディレイの一般的な使い分け

この2つのポイントをサクッと解説していきます。

リバーブとディレイの違い

ということで、結論から言うと以下の通りです。

反響や残響を人工的に生み出すエフェクター。

「狭い部屋っぽい響き」や「広いホールっぽい響き」など、色々な広さの空間を演出できる。

入力された音を繰り返すエフェクター。

繰り返すスピードや回数などが調整できる。

リバーブは「空間の響きを人工的に再現する」という効果、ディレイは「原音を繰り返す」という効果なので、似ているんですが実は微妙に異なっているというわけですね。

またリバーブとディレイには以下のような特徴があると言われています。

- リバーブ:深くかけると音の距離感が遠くなっていくような効果がある。つまり深く駆けるほど音の輪郭がぼやけてくる。

- ディレイ:音の輪郭がはっきりとしたまま響きを加えられる。

リバーブとディレイの使い分けでは上記の違いが重要になってきますので、覚えておいてください。

リバーブとディレイの一般的な使い分け方

こちらも結論から言うと以下の通りです。

- ディレイ:音の輪郭を保ったまま装飾的に響きを付けることができるので、ギターソロなどによく使われる

- リバーブ:音のカドを取ることができるのでバンドのサウンドに馴染ませたり、広い空間で鳴っているように演出する目的でよく使われる

もちろんあくまで「よくある使い方」なので、それ以外の目的で使うこともあるという点はご了承ください。

また、ディレイとリバーブを同時に使うこともありますが、そういうときは「ディレイで装飾的に響きを付け、リバーブで他の音と馴染ませる」といった目的の場合が多いです。

ちなみに「初心者はリバーブとディレイどっちを先に買うべき?」という質問がよくありますよね。

これは個人的な意見ですが、初心者が買うならまずはディレイがいいと思います。

リバーブはアンプについていることが結構多いので、まずはそれを使えばOKです。

ペダルとしては先にディレイを買ってみて、アンプのリバーブと組み合わせて使ってみましょう。

アンプのリバーブにどうしても納得行かないとか、響きの種類が複数必要になった場合にリバーブペダルを買えばいいんじゃないでしょうか。

(とはいえエフェクターにハマりだすと最終的にはどっちも買うことになると思いますが…!笑)

「リバーブじゃなくてディレイにしようかな」という場合は、下の記事でおすすめのディレイペダルも紹介していますのでチェックしてみてください。

よくある疑問②:アンプのリバーブとペダルのリバーブって何が違うの?

マーシャルやジャズコーラスなど、ギターアンプにはリバーブが搭載されているものもたくさんあります。

普段はそういったアンプに搭載されているリバーブ使っていて、「アンプのリバーブとペダルのリバーブって何が違うの?」と疑問を感じている人も多いんじゃないでしょうか。

ここではそんな人に向けて、

- アンプ搭載リバーブとペダルリバーブの違い

- ペダルタイプリバーブのデメリット

この2点をサクッと解説していきたいと思います。

アンプ搭載リバーブとリバーブペダルの違い

まずは結論からということで、違いを簡単にまとめると以下の通りです。

- 1種類のリバーブのみの場合が多い

- 響きの設定は「深くかけるか、浅くかけるか」しか変更できないことが多い

- 数種類の異なる響きのリバーブが搭載されていることが多い

- 「MIX」「DECAY」「TONE」などのツマミが用意されていて、より細かい設定ができることが多い

(アンプやペダルにも色んな種類があるので、あくまで「そういう傾向がある」という話としてお考えください)

基本的にはアンプに搭載されているリバーブよりも、ペダルタイプのリバーブの方が音作りの幅が広いが特徴です。

またペダルタイプは高い機種になると、ステレオで出力することが可能だったり、セッティングの保存が可能だったりと、機能性も充実しています。

こういったアンプ搭載のリバーブにはない、音作りの幅広さや機能性の高さがペダルタイプのメリットといえるでしょう。

ペダルタイプのリバーブにもデメリットがある

しかしながら、ペダルタイプのリバーブにはデメリットも存在します。

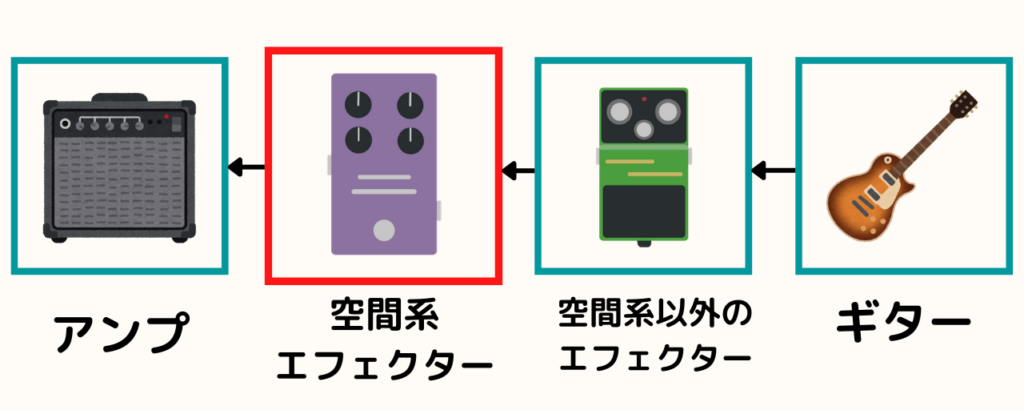

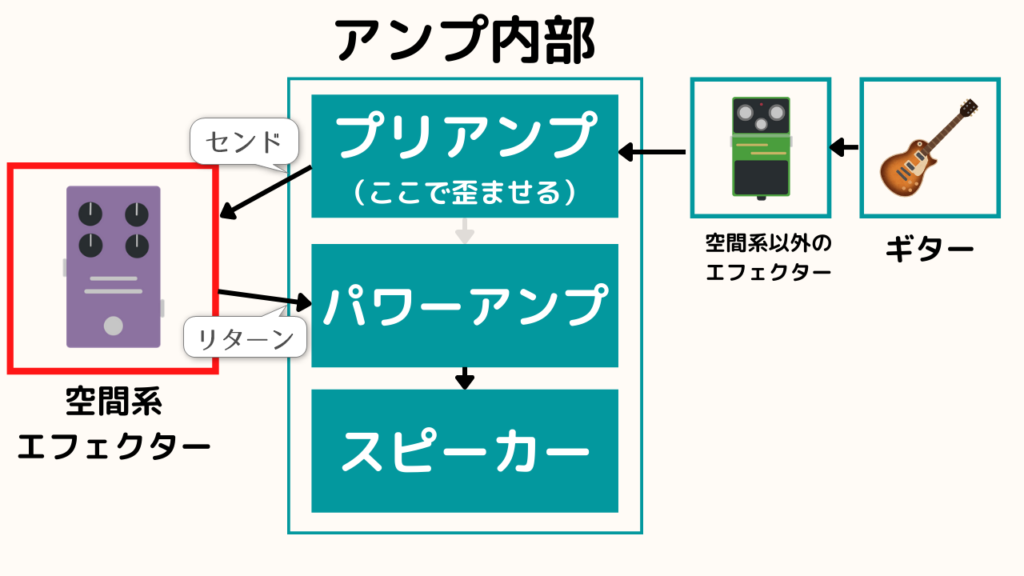

それは「アンプで歪みを作っている場合はセンドリターン端子に繋ぐ必要がある」というものです。

どういうことかというと、実はエフェクターは繋ぐ順番によって結果が変わってくるという性質があります。

特に歪みエフェクトより前にリバーブを接続した場合、原音だけでなくリバーブ成分も歪んでしまい、せっかくの綺麗な響きが台無しになってしまうんです。

(もちろん、あえてそれを狙う場合もありますが)

そのため、リバーブなどの空間系エフェクターは綺麗な響きを得るために最後尾に接続するのがオーソドックスな方法として広まっています。

一方アンプで歪みを作っている場合はエフェクターの最後尾ではなく、センドリターン(エフェクトループともいいます)というものを使うのが一般的。

こうすることで、綺麗に空間系エフェクトがかかるようになります。

仕組みとしては「アンプ内で歪ませた信号がリバーブペダルに送られ(センド)、ペダルからの信号がアンプ内に戻る(リターン)」ということになるので、結果的に歪みエフェクトの後ろに空間系エフェクトを接続するのと同じ効果が得られるわけです。

ちなみにプリアンプを通すだけでも音質が変わるので、「エフェクターで歪みを作っていても空間系はセンドリターンで使う」という人は結構多いです。

この方法でやるとリバーブは綺麗にかかりますが、配線が複雑になりますし、必要なシールドケーブルも増えてしまいますよね。

これがペダルタイプのリバーブのデメリットとも言えるでしょう。

とはいえ、慣れてしまえばそこまで面倒なことでもありません。

このデメリット以上にメリットが多いので、自分なりのリバーブサウンドを作りたい人や、色々な種類の響きを楽しみたい人はペダルタイプのリバーブを導入してみるのがオススメです。

おすすめのリバーブエフェクター

では実際にオススメなリバーブエフェクターをいくつか紹介してみましょう。

今回紹介するのは以下の機種です。(押すとジャンプできます)

動画でサウンドもチェックできるので、あわせて確認してみてくださいね。

strymon|blueSky V2

strymon blueSkyV2は現在販売されているリバーブペダルの中でも、プロアマ問わず大人気の機種です。

現在のリバーブエフェクター界に革命を起こしたとも言えるペダルの現行モデルで、「Shimmer(シマー)」と呼ばれる独特な美しいサウンドが大人気になりました。

プロにも愛用者は多く、サウンドの品質は折り紙付きと言えるでしょう。

このペダルが発売されて以降「シマー」を謳うリバーブペダルがかなり増えたんですが、「やっぱりblueSkyのシマーサウンドが一番」という人も多いです。

搭載されているリバーブは以下の3種類です。

- plate

- room

- spring

また、このペダルは上記のリバーブ3種それぞれに対して3つのMODモードを選択することができます。

- off

- light

- deep

もちろんシマーだけでなく、通常のリバーブやモジュレーションのモードもハイクオリティなので、プロ御用達というのも頷けます。

加えてこのペダルは「DECAY」「MIX」「PRE-DELAY」「LOW」「HIGH」「PRE-DELAY」「SHIMMER」といったノブを搭載しているので、音色の調整の自由度がかなり高いのも特徴です。

- plateモード時:リバーブ音に1オクターブ上の音を追加

- roomリバーブ時: 1オクターブ上と5度上の音を追加

- springリバーブ時:1オクターブ下の音を追加可

ちなみにもっとセッティングを保存したい場合には、上位機種の「BigSky」も検討してみてください。

BigSkyは、100バンクにそれぞれ3種類ずつ、合計300のプリセットをセーブすることが可能になっています。

それ以外にも搭載されているリバーブの種類やセッティングできるパラメータも増えているので、よりマニアックな使い方をしたい人にはBigSkyがオススメです。

一方で、やはりBigSkyは価格が高くなってしまいますので、価格優先の人はblueSkyをオススメします。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

strymon|FLINT V2

strymon FLINT V2

は1台のペダルでリバーブとトレモロがかけられるペダルです。

先程の「blueSky」は現代的なサウンドだったのに対し、「FLINT」はヴィンテージ系サウンドという印象になっています。

リバーブとトレモロは3種類ずつ用意されており、どれも名前の通り60年代~80年代サウンドの再現です。

- ’60s(60年代のスプリングリバーブ)

- ’70s(70年代のエレクトロニックプレートリバーブ)

- ’80s(80年代のラック型ホールリバーブ)

※「’70s」の「エレクトロニックプレートリバーブ」というのは、プレートリバーブを再現した初期のデジタルリバーブの再現らしいです。

- ’61 harm(ハーモニック・トレモロ)

- ’63 tube(パワーチューブ・トレモロ)

- ’65 photo(フォトセル・トレモロ)

本体の右側がリバーブセクション、左側がトレモロセクションで、リバーブには「MIX」「COLOR」「DECAY」、トレモロには「INTENSITY」「SPEED」といったノブが用意されています。

面白いのが、リバーブの’70sまたは’80s選択時に「DECAY(残響の減衰スピード)」を最大値に設定すると、残響が無限に残るという仕様です。

音がどんどん飽和していく独特なサウンドになるので、ちょっとした飛び道具としても使えそうです。

また、このペダルは2つのスイッチを同時押ししている間、「セカンダリーファンクション(隠し機能)」というモードになり、それぞれのノブに割り当てられているパラメータが変化します。

このモードでは、リバーブ音のブーストやカットができたり、トレモロとリバーブの順序を変更できたりと、より細かい設定が可能です。

覚えることが多く、全ての機能を使いこなすのに時間がかかるかもしれませんが、その分出来ることはかなり多いので、リバーブやトレモロにこだわりがある人にはかなりオススメできる1台といえるでしょう。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

Vivie|DolphinDeverb

VivieのDolphinDeverb

は、「1台でリバーブとディレイ、両方のエフェクトが掛けられる」というコンセプトで作られたペダルです。

つまり「Delay + Reverb」で「Deverb」ということですね。

このペダルには「Deverb」というノブが搭載されている

んですが、それを回すことでディレイとリバーブの比率を変化させることが可能になっています。

またこのペダルはリバーブが原音ではなくディレイ音のみにかかるという仕様も大きな特徴といえるでしょう。

それによって原音の輪郭を損なわないまま、空間の響きを演出をすることが可能です。

もちろん「Deverb」ノブを回しきれば、ディレイ単体・リバーブ単体のエフェクトとしても機能しますので、まさに一石二鳥のペダルではないでしょうか。

さらに、「Low Cut」というノブを回せば、リバーブ成分の低音のみをカットすることもできます。

リバーブの低音が多すぎるとバンドサウンド全体の音が濁る原因になりますので、そういう場合はこのノブを使ってみましょう。

またLow Cutを適切に使えば、ギターだけでなくベースに使っても音がボワボワとしなくなるので、ベーシストの方にもオススメできるペダルだと思います。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

TC Electronic|Skysurfer Reverb

TC Electronic Skysurfer Reverbはシンプルで低価格なリバーブを探している人にオススメなペダル。

TC Electronicは結構お値段が高めなペダルが多いのですが、こちらは(時期にもよりますが)5000円以下で購入することが可能です

安いからといってサウンドのクオリティが低いというわけではないので、機能をシンプルにすることでこの価格を実現しているのでしょう。

搭載されているリバーブは以下の3種類。

- HALL

- PLATE

- SPRING

ノブのは「MIX」「TONE」「REVERB」の3種類のみの非常にシンプルな構成なので、まさに必要十分な機能だけを搭載したリバーブですね。

とはいえ、これだけでもリバーブに求められることは大体できるので、そこまでマニアックな使い方をするわけではないのなら、これでも十分ではないでしょうか。

余計な機能を廃したおかげで操作も簡単なので、スタンダードなリバーブ機能を使いたい人だけでなく、初めてリバーブを使う人にもオススメできるペダルです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

One Control|Prussian Blue Reverb

One Control Prussian Blue Reverbはシンプルかつハイクオリティなエフェクターを製造していることで知られるワンコトロールのペダル。

シンプルな機能のリバーブが欲しい人や、かけっぱなしにできるリバーブを探している人にオススメしたい1台です。

リバーブは1種類のみで、ノブも「LEVEL」「TONE」「DECAY」の3種類だけ。

メーカーによりますと、内蔵されているリバーブは「過去の名機の再現」ではなく、「ギタリストやベーシストが本当に求めるリバーブ」を目指して作られているそうです。

そのお陰で非常にナチュラルなかかり具合になっており、常時かけっぱなしにできるリバーブとしてもぴったりだと思います。

ちなみに本体横のスイッチを使うと「キルドライ」というモードにすることも可能です。

(キルドライモードでは原音が出なくなりますので、センドリターンで繋ぐときに使用すると便利です)

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

Electro-Harmonix|Oceans 11

Electro-Harmonix Oceans 11は多彩な音作りが可能なリバーブペダルを探しているあなたにオススメな機種です。

このペダルには以下の11種類のリバーブエフェクトが搭載されています。

- HALL(温かみのある音色のホールリバーブ)

- SPRING(1962年製Fender Reverb 6G15をキャプチャーしたスプリングリバーブ)

- PLATE(メタルプレートリバーブ)

- REVRS(リバース・リバーブ)

- ECHO(デジタルディレイとプレートリバーブを組み合わせたエコーエフェクト)

- TREM(ホールリバーブのドライ/ウェット両方にトレモロを組み合わせたエフェクト)

- MOD(リバーブにコーラスやフランジャーなどのモジュレーションを組み合わせたエフェクト)

- DYNA(スウェル、ゲート、ダッキングの3種を切り替えられる独創的なエフェクト)

- AUTO-INF(音を出す度にその前の音へのリバーブから新しいリバーブにクロスフェードする独創的なエフェクト)

- SHIM(リバーブ成分にオクターブシフトのハーモニーを加えるエフェクト)

- POLY(2方向のピッチシフトで構成されたリバーブエフェクト)

ECHO、TREM、MOD、DYNA、POLYの選択時、中央部にあるMODEスイッチを使うことで、さらに異なるバリエーションを選択することも可能です。

また、INFINITE端子に外部のフットスイッチを接続すればリバーブ音を無限に生成することも可能になっています。

ちなみに「エフェクトをオフにしたとき、リバーブがブツ切りになるのか自然に切れるのか」を重要視している人も多いんじゃないでしょうか。

このOceans 11の内部にはTailsスイッチが搭載されており、エフェクトをオフにした際にリバーブ音をブツ切りにするか自然にフェードアウトするかを選択することもできるので、その点の自由度も高いのが特徴です。

かなり多機能ですので、音作りの幅広さを重視する人にはうってつけと言えるペダルではないでしょうか。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

Mooer|WoodVerb

Mooer WoodVerbはアコースティックギター用に作られたリバーブペダルです。

Mooerといえばコスパの良さが挙げられますが、このペダルも価格に対して音質や機能性がかなり優れています。

収録されているリバーブは以下の3種類。

- Reverb(プレートリバーブ)

- Mod(モジュレーションを加えたリバーブ)

- Filter(スウィーピングフィルターがかかり、うねるようなサウンドのリバーブ)

どのモードもアコースティックギターにマッチするように調整されていて、自然でピュアなサウンドが楽しめます。

ノブは「MIX」「TONE/RATE/RANGE(リバーブモードによって役割が変わります)」「DECAY」の3種類です。

また、WoodVerbの本体はかなりコンパクトでギターケースのポケットにも入るミニペダルサイズ。

アコギはボディを守るためにハードケースやセミハードケースで移動している人が多いので、ミニペダルは重宝しますよね。

ちなみにアコギだけでなくクラシックギター(ガットギター)にも合うと評判なので、アコースティックギターやクラシックギターにマッチするリバーブペダルを探している人は要チェックです。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

BOSS|RV-6

BOSS RV-6

は音質、機能、価格のバランスに優れたリバーブペダルです。

収録されているリバーブは以下の8種類。

- HALL

- PLATE

- ROOM

- SPRING

- MODULATE

- +DELAY(ディレイとリバーブを同時にかけられる)

- SHIMMER

- DYNAMIC(弾いている間はリバーブの音が小さくなるダッキングリバーブ)

ホールやプレート、スプリングといった一般的なリバーブに加えシマーや、ディレイまで入っているので驚きですよね。

(ちなみにディレイもタイム固定というわけではなく「TIME」のノブを固定すればディレイのタイムも変えることができます)

音質に関してはかなりクリアです。

ハイファイな印象なので「デジタル臭い」という評判もありますが、セッティングを追い込んだり、他の機材との組み合わることでウォームなサウンドにすることもできます。

値段を考えれば十分満足できるクオリティと言えるでしょう。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

TC Electronic|Hall of Fame 2、HOF Mini Reverb

Hall of Fame 2

は高品質なエフェクターを作ることで知られるTC Electronicのリバーブペダル。

非常に高音質で、クリアにかかるのでプロでも愛用者が多いペダルとして知られています。

こちらの機種では感圧式のスイッチが使われていて、踏み込んだ強さでエフェクトの掛かり具合などが変わる「MASH機能」というものが搭載。

これによって、従来のリバーブペダルでは不可能だったサウンドも作り出すことができます。

さらに、スマホアプリと連動することで「Tone Print機能」を使うことができ、プロが作ったセッティングなど世界中のユーザーのセッティングをそのまま反映させられます。

これだけ機能が揃って、お値段も安めなので要チェックなエフェクターと言えるでしょう。

ちなみに「Hall of Fame 2」をよりコンパクトにした「Hall of flame 2 mini」という機種もあります。

この機種は1ノブ仕様なので、一見すると「1種類のリバーブしか使えないのかな」と思ってしまいますよね。

しかしTonePrint 機能を使うと、スマホやパソコン経由で設定を変更し好みのリバーブサウンドに入れ替えることが可能になので、実はかなり音作りの幅が広いんです。

ペダル自体で操作できることは少なくなってしまうのがデメリットですが、コンパクトさを優先したい場合はこちらの機種もかなりいいのではないでしょうか。

動画でサウンドをチェック

現在の価格をチェック

おわりに

以上がおすすめのリバーブの紹介でした!

皆さんにぴったりな一台を見つけてみてくださいね。

また、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録お願いします!

筆者のツイッターはこちら!