エフェクターは、音にこだわるギタリストにとって、まさに必需品と言えるアイテム。

一言にエフェクターといってもオーバードライブやディストーションといった歪み系や、リバーブやディレイといった空閨など、たくさんの種類があります。

そんなたくさんあるエフェクターの中でも、このページではギター歴10年以上の筆者が特にオススメしたいものを種類別でまとめてみました。

もっとそのジャンルのエフェクターを掘り下げたい方は、説明文の下にある関連記事のリンクから、さらにオススメのエフェクターを見ることもできます。

それでは早速行ってみましょう!

歪み系

歪み系はエフェクターの基本中の基本。

ここでは

- オーバードライブ

- ディストーション

- ファズ

の3つから、それぞれおすすめのエフェクターを紹介します。

オーバードライブ

FULLTONE OCD

FULLTONEのOCDはオーバードライブの中でもド定番ということもあり、音質もよく、機能性の面でも優れています。

音の傾向としては変なクセのない、優等生タイプのオーバードライブ。

軽いクランチサウンドはもちろん、セッティングの仕方によっては結構歪んだディストーションサウンドにもなるので、これ1台でいろいろなジャンルに対応できます。

本体の上部にはHP、LPフィルターを切り替えるトグルスイッチがあり、これを使うことでより多彩な音作りをすることも可能です。

多くのギタリストが、色々とエフェクターを試した末にこれに戻ってくるという、とりあえず持っておいて損はないエフェクターの一つといえるでしょう。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

ディストーション

Suhr Riot

高級音楽機材メーカー、Suhrが手がけるディストーションペダルがこちら「Riot」です。

メーカーが「大出力スタックアンプをフルアップしたときのような歪みを再現している」という通り、温かみのあるナチュラルなディストーションサウンドが得られるエフェクターです。

深く歪ませても分離感を維持し続ける独特のトーンは多くのギタリストを魅了し、プロからの評価も高いディストーションとして知られています。

本体中央にはトグルスイッチが搭載され、これによって3種類の異なったトーンの歪みが得られるというのもオススメポイントです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

ファズ

Jim Dunlop Fuzz Face

Jim DunlopのFuzz Faceは、あの伝説のギタリスト、ジミ・ヘンドリックスも愛用していたことでしられる、ファズの元祖ともいえるエフェクターです。

残念ながらオリジナルのファズフェイズは生産終了になっていますが、現代ではオリジナルのファズフェイスを再現する復刻モデルがリリースされています。

筆者が思うファズフェイスの特徴は、音作りの幅広さ。音の芯までぐしゃっと潰れたファズサウンドから、オーバードライブ、クランチまでさまざまな歪みにこれ一台で対応できるという多彩さが素晴らしいです。

現在、Jim Dunlopからはたくさんの種類のファズフェイズが発売されていて、上の動画のようにコンパクトになっているものもあります。

中でもジミヘンサウンドを再現した「Fuzz Face Mini Hendrix FFM3」はファズの王道サウンドなので要チェックです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

空間系

音に広がりを加えてくれる空間系フェクター。

ここでは

- リバーブ

- ディレイ

の2種類からおすすめをピックアップしてみました。

リバーブ

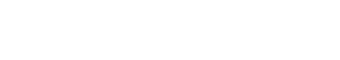

TC Electronic Hall of Fame 2 REVERB

高機能なエフェクターを多数販売しているプロ御用達のメーカー、TC Electronicのリバーブペダル。

非常に高音質なので、クリアなリバーブをお求めな人に一押しです!

こちらの機種では特殊な感圧スイッチが使われており、スイッチを短く踏めば通常のオンオフができるだけでなく、踏み込んだ強さでエフェクトのかかり具合を変化させられる「MASH機能」というもの仕様できます。

また、TC Electronicのエフェクターでは定番の「Tone Print」という機能を使えば、スマートフォンなどで音作りをしたり、世界中のプロが作った音をそのまま自分のエフェクターに移植することも可能になります。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

ディレイ

TC Electronic Flashback 2 Delay

こちらも先ほどと同じく、TC Electronicによるディレイエフェクター。

「Flashback 2 Delay」は、デジタルディレイだけでなく、テープエコーやアナログディレイのシミュレートモードも搭載しているので、これ一台で多彩なディレイサウンドが楽しめます。

また、感圧スイッチを搭載しているので、踏み込んだときだけオンになったり、踏み込みの強さでエフェクトのかかり具合を変える「MASH機能」と呼ばれる機能が使用可能です。

もちろん、TC Electronicのエフェクターでは定番の「Tone Print」という機能も搭載されており、スマートフォンでの音作りや、世界中のギタリストが作ったプリセットを読み込むこともできます。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

MOD系

MOD系は音に揺らぎを加えて、独特なサウンドに変化させるエフェクターです。

ここでは

- コーラス

- フェイザー

を紹介しましょう。

コーラス

BOSS CE-5

コーラスエフェクターの大定番といえばBOSSの「Chorus Ensemble」シリーズ。

こちら「CE-5」はそんな「Chorus Ensemble」シリーズの現行品です。

オリジナルの「CE-1」はアナログコーラスでしたが、こちらはデジタルコーラスになったことで低ノイズ化されており、現代の音楽にも耐えられる仕様になっています。

結構深くかかるコーラスなので、爽やかなクリーントーンだけでなく、歪みにかけることでエグイサウンドにすることも可能です。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

フェイザー

MXR M290 PHASE 95

こちらはフェイザーの大定番機種MXR「PHASE 90」と「PHASE45」を一台で出せるという、コスパに優れたフェイザーペダル。

ツマミは「SPEED」というたった1種類しか搭載されていませんが、90と45の切り替えスイッチと、Scriptというフィードバックを制御するスイッチが搭載されているので、十分多彩な音作りが可能になっています。

本体も非常にコンパクトにまとめられているので、エフェクターボードの邪魔にならず、運搬も楽ちんです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

その他

最後にその他のエフェクターを紹介します。

- ワウ

- コンプレッサー

- イコライザー

- マルチエフェクター

の4種類です。

ワウ

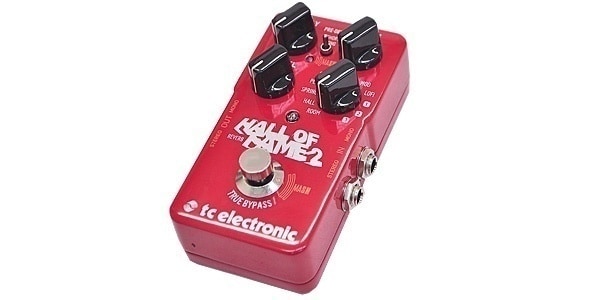

VOX V847A Wah Pedal

「ワウといえばVOX製」というイメージがある人は多いですよね。

VOXのワウは1960年代に初登場してから、ジミヘンやエリッククラプトンなど、伝説なギタリストにも愛されるワウのスタンダードになりました。

現在、VOXからはいくかのワウがリリースされていますが、こちら「V847」は最もスタンダードなタイプ。

ワウとしてのサウンドは、どちらかというと攻撃的なタイプで、クリーントーンでのチャカポコサウンドだけでなく、歪んだリードトーンで使うのもオススメです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

コンプレッサー

MXR DYNA COMP M-102

MXRの「DYNA COMP M-102」は「ダイコン」の愛称で親しまれるコンプレッサー。

1970年代の登場以降、ずっと定番のコンプレッサーとして多くのギタリストに愛用されていまうs。

2種類のツマミだけというシンプルな構成ではありますが、コンプとしての機能は十分に果たしてくれるでしょう。

最近では低価格化もされて、初めてのコンプとしてもオススメできるようになっています。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

イコライザー

MXR M108S 10 Band Graphic EQ

ギターイコライザーの中でも一番おすすめなのがMXRの10バンドイコライザー。

こちらは10の帯域を操作できるだけでなく、インプットやアウトプットのボリューム、ゲインもフェーダーでコントロールできるようになっています。

それぞれのフェーダーにはLEDが搭載され、ライブでの視認性も抜群。

これ一つで音作りの幅がかなり広がるので、細かい音作りをしたい人にはぜひチェックしてほしいイコライザーです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

マルチエフェクター

LINE6 Helix LT

ハイエンドなアンプシミュレーターとしても定番なLINE6「Helix Floor」の最重要な部分だけを残し、低価格化したのがこちら「Helix LT」。

音質はもちろん、ほかのHellixシリーズと同じく、まるで本物のようなアンプサウンドや、ハイクオリティなエフェクト群を楽しむことができます。

アンプシミュレーターとしてもかなり有能なので、レコーディングなどでも十部使えると思います。

マルチエフェクターの中では高価な部類に入りますが、これ一つでアンプやエフェクターを完結できるので、実はコスパがかなり良いんです。

動画でサウンドをチェック

価格をチェック

おわりに

エフェクターは本当に種類が多いので、初心者のうちはどれが自分に合っているものなのかもさっぱりわからずに困ってしまうこともあると思います。

そんなときには、定番と呼ばれるものならハズレがないので、そういったものを中心に選んでみてくださいね。

また、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録お願いします!

筆者のツイッターはこちら!