「歌ってみた動画を作りたいけど、思ったような音にならずに困っている」「ハイクオリティな音にするためにはミックスが必要らしいけどやり方がわからない」という人は多いんじゃないでしょうか?

また、歌い手のMIX師として活動したいという人もいるでしょう。

今回はそんな人のために歌ってみたのMIXの流れや、使用する機材・ソフト(無料ソフトも含む)を詳しく解説していきたいと思います!

今回の記事は以下の順番で解説していきます。

- そもそもMIXとは?

- MIXにはどんな機材やソフトが必要?

- 歌ってみたのMIXで人気・定番のソフト

- 「歌ってみた」をMIXする方法・手順

- MIXの上達のために知っておいて欲しいこと

それではやっていきましょう!

そもそもMIXとは?

そもそもMIXとは何なのかよく知らない人もいるかもしれませんので簡単に解説しておきましょう。

MIXというのは簡単に言えば「音と音を聴きやすいように混ぜる作業」のことです。

カタカナにして「ミックス」や「ミキシング」とも呼ばれます。

歌ってみたでは「ミックス=音程やリズムの補正」と思われがちですが、それはミックス作業の中でも一部に過ぎません。

本来は音を混ぜていく作業全てをミックスというので注意してください。

「混ぜるだけなら誰でもできそう」と感じる人がいるかもしれませんが、実はこのミックスという作業、かなり奥が深いんです。

同じデータを混ぜるのでも、ミックスする人によって出来上がる曲にかなりの差が出てきます。

同じ食材を使っても料理が下手な人が作るのか、一流のシェフが作るのかによって全く違うものができるというのと同じですね。

また、ミックスでは音楽制作ソフトを使って作業していきます。

無料ソフトも存在しているものの、ハイクオリティなソフトになってくるとそれだけ値段も高くなっていきます。

よく有償のMIXと無償のMIXで議論になったりもしますが、かなり大変な作業ですし、それなりにお金もかかるので有償になってしまうのも十分頷けるのではないでしょうか。

MIXにはどんな機材やソフトが必要?

次に、皆さんが気になると思う「MIXに最低限必要な機材やソフト」についてです。

さて、結論から言うと、ミックスに最低限必要なソフトや機材は大きく分けて以下の4つになります。

- パソコン

- ヘッドホン(イヤホンでもOK)

- DAW

- プラグイン

本当は「オーディオインターフェイス」や「モニタースピーカー」と呼ばれる機材もあるといいのですが、必須ではありません。

最初から全て揃えるのは結構大変なので、オーディオインターフェイスやモニタースピーカーは金銭的に余裕がある場合は揃えてみるという感じで大丈夫です。

また、パソコンやヘッドホンは分かると思いますが、「DAWとプラグインって何?」という人もいるのではないでしょうか。

- DAW:パソコンで音楽制作をするためのソフト

- プラグイン:DAWの中で音を加工するときに使用するソフト

簡単にいうと上記の通りです。

歌ってみたでよく使われる「Cubase」や「GarageBand」といったものがDAW、ピッチを補正をしたりラジオボイスっぽく加工するソフトがプラグインに当たります。

この記事をお読みの方はパソコンとヘッドホン(イヤホンやスピーカー)を既にお持ちの場合が多いのではないでしょうか。

しかし、DAWやプラグインはパソコンで音楽制作をする時くらいしか使わないマニアックなソフトなので、持っている人は少ないと思います。

なので次は歌ってみたのMIXで人気・定番のDAWやプラグインをいくつか紹介していきましょう。

歌ってみたのMIXで人気・定番のソフト

ここでは以下の4つを解説していきます。

- 人気・定番のDAW

- 人気・定番のピッチ補正プラグイン

- 人気・定番のエフェクトプラグイン

- 無料でMIXをしたい場合におすすめなソフト

ではサクッとやっていきましょう。

人気・定番のDAW

Cubase

Cubaseは日本ではトップシェアを誇るDAWです。

「迷ったらCubaseにしとけ」と言われるほど人気があります。(スマホでいうならiPhoneの立ち位置といえば伝わるでしょうか)

プロの作曲家や編曲家はもちろん、歌い手がレコーディングするときや、歌ってみたのミックスにもよく使われています。

ユーザーがかなり多いので、困ったことがあっても検索すれば大体のことは解決できるというのも強みです。

Studio One

Studio Oneは、元Cubaseのエンジニアが開発した比較的新しいDAWではありますが、どんどんシェアを伸ばしています。

こちらも日本で人気のDAWなので、困ったことがあっても検索すれば大体のことは解決できるでしょう。

Cubaseに比べて操作が簡潔で分かりやすいと評判で、CubaseからStudio Oneに乗り換える人も結構います。

人気・定番のピッチ補正プラグイン

Melodyne

歌ってみた系のミックスではMelodyne(メロダイン)が一番良く使われます。

画面がシンプルで操作も直感的なので、初心者の方でも比較的使いやすいと言えるでしょう。

昔は「音質が悪い」と言われることが多かったソフトですが、アップデートを経て、最近ではプロでも使用するソフトになっています。

Auto-Tune

Auto-Tune(オートチューン)は、Melodyneと並ぶ、人気のピッチ・タイミング補正プラグインです。

できることが非常に多く音質の劣化も少ないので、プロの現場でよく使われています。

「鉛筆ツール」を使ってピッチを自由自在に変更できるので、ケロケロボイスはもちろん、ビブラートを作り出すことも可能です。

ピッチに関する自由度の高さは先程のMelodyneより優れていると言えるでしょう。

クオリティを考えるならぜひ使ってみてほしいソフトではあります。

Waves-Tune

Auto-TuneやMelodyneには劣りますが、WavesというメーカーのTuneというソフトもピッチ補正では人気があります。

Auto-Tuneと同じく鉛筆ツールがあり、音程の自由度はかなり高いです。

しかし、タイミング補正ができないので、その点は不便かもしれません。

Waves Tuneは結構安いので、「メロダインのタイミング補正+Waves Tuneのピッチ補正」という使い方もありだと思います。

人気・定番のエフェクトプラグイン

Waves Horizon

DTMやボカロP、歌ってみたのMIXでは定番のエフェクトプラグインバンドルです。

Wavesというメーカーが開発したEQやコンプ、リバーブやディレイなど、様々なエフェクトがひとつにまとめられたバンドルで、これひとつでたくさんのことができるようになります。

昔は「Waves=高級プラグインメーカー」というイメージがありましたが、最近では価格がかなり下がってきてアマチュアでも手に入れやすくなりました。

今ではWaves以上にクオリティが高いプラグインもたくさんありますが、コスパを考えるとかなりWavesはオススメです。

iZotope Nectar

iZotopeはAI技術を活用したプラグインで人気のメーカー。

Nectarは、iZotope社がボーカルトラックのために開発したソフトです。

このソフトには、楽曲をAIが分析し、いい感じになるようにエフェクトを自動設定してくれる「Vocal Assistant」という機能が搭載されています。

メーカーとしては、AI機能はあくまでアシスタントとして使うことを推奨していますが、初心者の方が見様見真似で何時間もかけてミックスするよりも正直いい結果になるので、時短したい人は導入してみてはいかがでしょうか。

iZotope Ozone

iZotopeというメーカーのマスタリング用ソフト。

マスタリングは楽曲の最終調整のことですが、このOzoneは楽曲を解析して自動でマスタリングをしてくれる機能がついています。

歌ってみたのマスタリングでも大活躍すること間違いなしなので、ぜひ使ってみてほしいです。

無料でMIXをしたい場合におすすめなソフト

有料のソフトをいくつか紹介してきましたが、もちろん無料のソフトもありますので紹介していきます。

ミックスをするためにはまずは、DAWが必要なのですが、結論から言うとおすすめの無料DAWは以下の2つ。

- Cakewalk By Bandlab(Windows専用)

- GarageBand(Mac専用)

この2つは、他の無料DAWと比べて「機能制限が少なく、外部のプラグインを追加できる」という特徴があります。

また、Cakewalk By BandlabにはMelodyne(ピッチ補正ソフト)の30日間試用版が付属しますし、GarageBandにはピッチ補正機能が内蔵されているので、インストールすればすぐにピッチ補正まで可能です。

エフェクトプラグインについては、基本的にDAW付属のプラグインで最初は十分でしょう。

CakewalkもGarageBandも、基本的なエフェクトは最初から付属しています。

付属プラグイン以外を使いたい場合は、無料のエフェクトプラグインを探してみてダウンロードしてみるといいのではないでしょうか。

下のページで、無料エフェクトプラグインを多数紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。

「歌ってみた」をMIXする方法・手順

では次に、実際に作業の流れを説明していきましょう。

今回は作業を以下の2つに分けて解説していきます。

- 下準備:ミックスだけに集中できるような歌のデータを作る作業

- ミックス本番:下準備で作った歌データを伴奏と混ぜていく作業

ではまず、下準備から解説していきましょう。

ミックス前の下準備

下準備でやることは以下の通りです。

- 音声データを用意しDAWに読み込む(マスタリングしていない伴奏データがあればそれを使う)

- 楽曲のテンポを特定する

- ベストテイクを作成

- ノイズ除去

- タイミング・ピッチ補正(ハモリも必要なら制作)

それぞれ順番にサクッと解説していきましょう。

歌と混ざっていない伴奏データを用意

まずミックスをするときにはソフトはもちろんですが、伴奏(カラオケ)と歌で別々の音源が必要になります。

たまに、伴奏と歌がすでに混ざっている状態で「ミックスしてください」と送ってくる歌い手さんがいますが、すでに混ざっているものはミックスではどうしようもありません。

なので、別々のトラックに分けて送ってもらうようにしてください。

また、伴奏音源はマスタリングをしていないものがあればそちらを選びましょう。

マスタリングというのはトラックをひとつにまとめる音楽の最終工程のことなんですが、伴奏自体にマスタリングがされていると、歌とあわせたときに歌が浮いてしまうということがよくあります。

表現が難しいのですが、ひとつにギュッとまとまった伴奏にへばりついている歌みたいな感じになってしまうんです。

マスタリングされていない伴奏なら、歌を伴奏にミックスしたあとに自分でマスタリングできるので、歌と伴奏が馴染みやすくなります。

なので、マスタリングをしていない伴奏データがあったらぜひそちらを使ってみてください。

楽曲テンポの特定

歌とカラオケの音源が手元に揃ったら、それらをDAWに読み込み、まず一番最初に曲のテンポ(=BPM)を特定しましょう。

そうすることによってDAWのグリッド(縦線)と曲のリズムが合うので、楽曲の構造が見やすくなります。

また、DAWのメトロノーム機能も使えるようになり、歌のリズム(タイミング)補正などもやりやすいですよ。

テンポを特定するときには「〇〇(曲名) テンポ」や「〇〇(曲名) BPM」と検索すると出てくることが多いです。

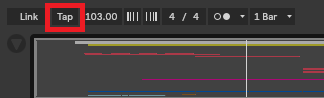

検索でも出てこなかった場合は、タップテンポを使いましょう。

タップテンポというのは曲に合わせてボタンをクリックすることでテンポを検出してくれる機能のこと。

僕の使っているDAWでは、上の画像の「TAP」と書いてあるところを一定のテンポで押していくとそのテンポを計測してくれます。

ほとんどのDAWではメトロノームの部分についていると思うので、探してみましょう。

まずは伴奏の1拍目をDAWのグリッド(縦線)に合うように波形を配置します。

そしてタップテンポで検測。

大体のテンポがわかったところで、あとはメトロノームを流しながらBPMを少しずつ上げ下げしてピッタリのところを探しましょう。

「120.5」など小数点以下のテンポが使われることはほとんどないので最小でも1刻みでOKです。

しっかり同じテンポになると曲の最初から最後までメトロノームがきっかり合うので分かりやすいと思います。

ベストテイクを作成

歌い手さんから複数のテイクをもらっているときには、良いところだけをつなぎ合わせてひとつのベストテイクを作りましょう。

このときに注意したいのがつなぎ目部分。

良いところをつなぎ合わせても、つなぎ目が不自然だと変な感じになってしまいます。

不自然になるくらいなら多少は下手なテイクを使ったほうが耳に馴染むので、耳で確認しながら作業してください。

ブレスなど、歌が切れるところでつなぎ合わせると自然になりますよ。

ノイズ除去

歌のトラックにノイズが入っている場合は取り除きます。

まず歌う前、歌った後の無音部分を切り取り、その後歌に入ってしまっているノイズをできるだけ除去します。

また、このときブレス(息継ぎ)はカットしないようにしてください。

ブレスは曲の雰囲気を作る大事な要素なので、あったほうが良い場合が多いです。

ミックスしている最中に「いらないな」と思ったら消せばいいので、下準備段階ではブレスは残しておきましょう。

ノイズ除去プラグインとしてはWavesのZ Noiseや、iZotopeのRXシリーズが有名です。

特にRXシリーズは今まで除去できなかったようなノイズも綺麗に取り除けるようになるので、ぜひチェックしてみてください。

タイミング・ピッチ補正とハモリ作成

下準備の最後として歌のタイミング(リズム)とピッチを直していきましょう。

このとき、歌い手さんからハモリの作成やケロケロボイスなどの要望があれば作ってしまいます。

下準備は以上で終わりです。

この先は人によって、

- 下準備作業をしたプロジェクトでそのままミックス作業を行う派

- 一度伴奏以外の必要な歌トラックを書き出して新しいプロジェクトでミックス作業を行う派

に分かれます。

どちらでもいいので、お好きなように次の「ミックス本番」の作業に移ってください。

(個人的には一旦書き出して別プロジェクトにする方が好きです)

ミックス本番

下準備が終わったらいよいよ本格的なミックス作業に入っていきます。

この工程でやることは以下の通りです。

- セクションごとにトラックを分けてグループ化する

- 歌の音量を均す(ならす)

- ざっくり伴奏と歌のバランスを取る

- 音量のオートメーションで抑揚をつける

- EQ(イコライザー)とディエッサーで音を整える

- エンハンサーで足りない部分を補う

- 空間系で伴奏になじませる

- マスタリングで楽曲全体をまとめる

- 書き出し

- いろんな環境でチェック

それではそれぞれ解説していきましょう。

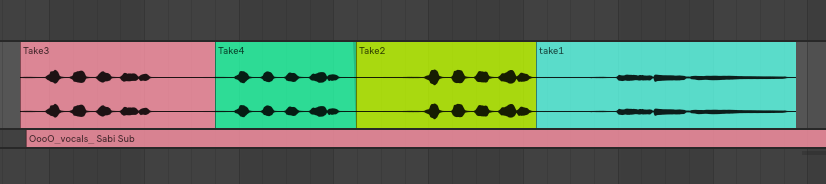

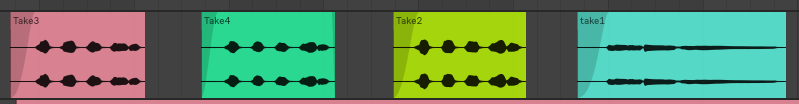

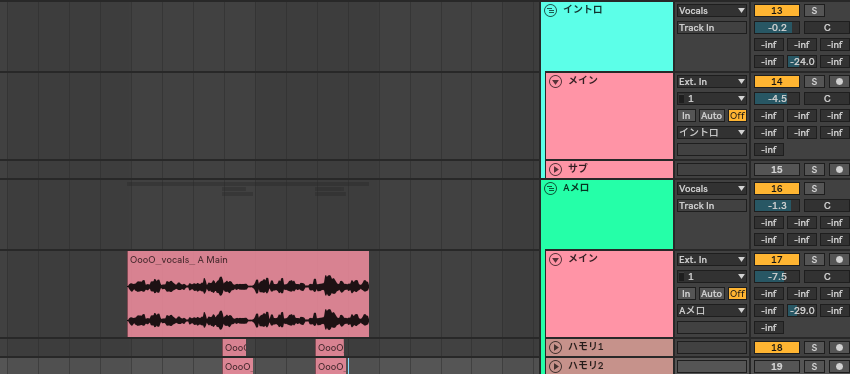

セクションごとにトラックを分けてグループ化する

ミックス段階に入ったらまず歌トラックを「Aメロ」「Bメロ」「サビ」などのセクションごとに分けて分かりやすいように名前を付けます。

(もともと1本のトラックの場合でも、セクションごとにカットして別々のトラックに移しましょう)

そしてセクションごとにグループ化して、まとめて管理できるようにしておきます。

ちなみにまとめたトラックのことを「バス(Bus)」と言ったりします。

なぜこの作業をするのかというと、その方がプラグインや音量の管理が楽になるからです。

あらかじめセクションごとにトラックを分けておくと、「Aメロ」「Bメロ」「サビ」などのセクションごとにエフェクトの設定などを変えることが簡単になり、細かい処理がしやすくなります。

また、同じセクションのトラックをまとめておくと、メインとハモリの音量を同時に変えることができたり、トラック個別ではなくバスに対してエフェクトをかけることでCPU負荷を減らすことも可能です。

ちなみに、このとき無音部分をカットしてトラックの色を変えると、どのトラックが鳴っているかが視覚的にわかりやすくなるので、ぜひ作業効率アップのためにこの作業もやっておきましょう。

歌の音量を均す(ならす)

歌というのは音量が小さいところと大きいところの差が結構あるので、まずは音量のデコボコをある程度均していきます。

音量を揃えていくときにはコンプレッサーというプラグインを使う方法が一般的です。

コンプレッサーというのは一定以上の音量になったところを小さく潰してくれるエフェクトで、歌ってみたのミックスには必須といっても過言ではありません。

コンプレッサーの使い方は結構難しいのですが、大抵のコンプレッサープラグインにはプリセットと呼ばれる「いい感じの音になる設定があらかじめ保存されているデータ」があるので、初心者の人はそれを使いましょう。

歌のトラックには「vocal」という名前がついたプリセットを使うと上手くいくことが多いです。

ちなみに、コンプレッサーにはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なっています。

中でも特徴がはっきり現れるのがアナログのコンプレッサーをシミュレートしたプラグインです。

以下のページでコンプレッサーの種類や特徴を紹介しているので、自分が持っているプラグインがどれに該当するのか、また今後プラグインを買うとしたらどんなものにするのかといったことの参考にしてみてください。

ざっくり伴奏と歌のバランスを取る

コンプである程度音量を均したら、ざっとDAWのフェーダーを上げ下げして伴奏に対する歌の音量バランスを取っていきましょう。

最初の段階なのでそこまでシビアになる必要はありません。

ボーカルの音量の決め方は人によって色々ありますが、スネアを基準にするのが分かりやすいと思います。

スネアはドラムのよく2拍目4拍目に鳴っている明るい感じの太鼓の音です。

歌をスネアの音量と同じか、少しスネアよりも大きいくらいにすると自然な感じになります。

ロック系などの伴奏が目立つような曲だとスネアと同じくらい、ポップスやアイドルっぽい感じの曲などはスネアよりも少し大きめといった感じにするのがオススメです。

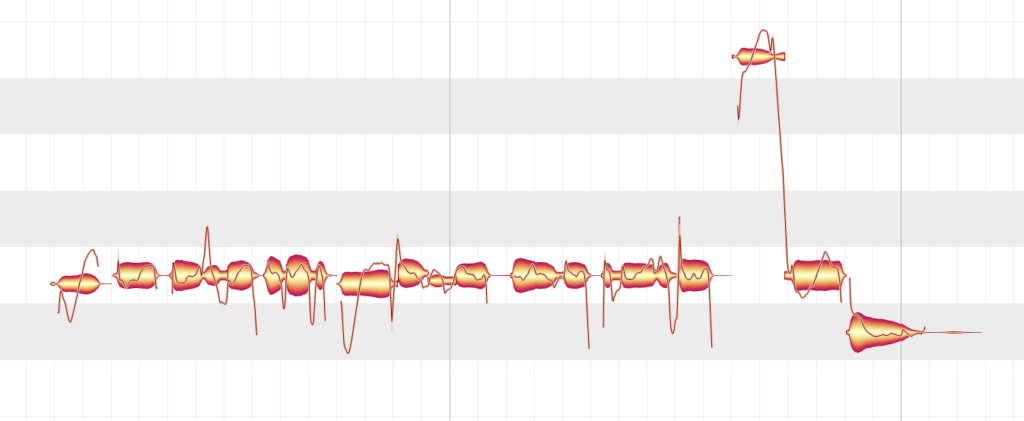

音量のオートメーションで抑揚をつける

コンプレッサーで音量を揃えたのはいいものの、歌がもう少し前に出てほしいところや、逆に後ろに引っ込めたいところなどは必ず出てきます。

歌の音量が一定だとしても、伴奏の音量は変わっていくので仕方のないことです。

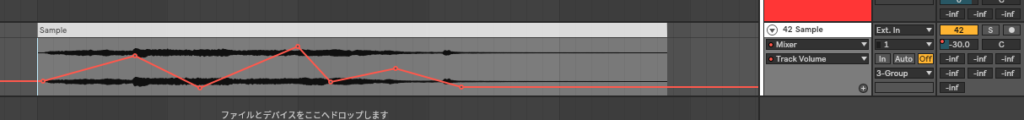

こういった部分で便利なのがオートメーション。

DAWでは音量の操作をフェーダー部分で行いますよね。

オートメーションというのはその名の通り「自動化」のことで、フェーダーのオートメーションを書けばDAWが勝手にフェーダーを上げ下げしてくれるんです。

(上の画像では赤線部分がオートメーションで、上がり下がりに連動してフェーダーが動きます)

なので、ボーカルを前に出したい部分ではフェーダーを上げるオートメションを、逆に引っ込めたいところでは提げるオートメーションを書きましょう。

また、コンプレッサーによってブレス(息継ぎ)がうるさくなってしまうということがよく起こりますが、それもオートメーションによって小さくしていきます。

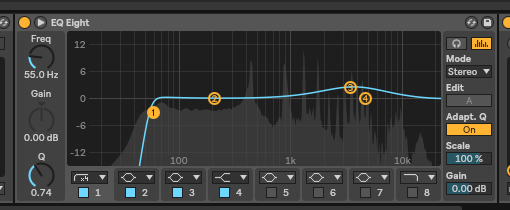

EQ(イコライザー)とディエッサーで音を整える

EQ(イコライザー)やディエッサーというのは音質を変化させるプラグイン。

特定の周波数を減らしたり増やしたりできます。

これを使ってボーカルの音を整えていきましょう。

大抵のDAWにはEQもディエッサーも付属していると思いますので、まずはそれを使ってみてください。

とはいえ、初心者の方だと最初はどう使えばいいのか全くわからないと思いますので、まずはコンプレッサーと同じくプリセットを選んでいい感じのものを採用するだけでもOKです。

EQの場合は男声と女声で別々のプリセットが用意されていることが多いので「male(男性)」と「female(女性)」という言葉を探してみてください。

一応EQとディエッサーの違いについても簡単に解説しておきます。

ディエッサーは簡単にいうと「サシスセソ」が目立たないようにしてくれるプラグインです。

例えば、歌い手さんにもよりますが「サ行」が耳に刺さるような音になってしまうときがあります。

こういう場合にディエッサーを使いましょう。

地味な効果に思えますが、有るのと無いのとではかなり違ってきます。

また、イコライザーはいろいろな周波数をカットしたりブーストしたりできるプラグイン。

実は歌にはいろいろな周波数が含まれているのですが、それが原因で音がこもったり、逆にスカスカしてしまうことがあるんです。

そういったときにはイコライザーを使って補正しましょう。

音がこもっているように感じたらローを下げてみたり、逆にスカスカしているような感じがしたらミドルを上げてみるといい感じになると思います。

コライザーは本来、周波数の被りを解消するために使うのが一般的です。

特に低音が被ると音が濁るので、パートごとに住み分けられているのが理想的。

ボーカルトラックにも、床を蹴る音などの低音ノイズが録音するときに入ってしまうことがあり、それが低音の濁りに繋がることがあります。

なので、まずはボーカルに必要のない低音域をEQでローカットをしてしまいましょう。

ローカットをする際は低音までちゃんと聴こえるヘッドホンなどで音を聴きながら、声の音質に変化がない範囲をローカットしていきます。

さらにギターやピアノなどは中音域がメインで、ボーカルの周波数と被りやすく、ボーカルを埋もれさせる原因になりがちです。

そういったときには、イコライザーを伴奏に使ってボーカルの周波数を空けてあげるとボーカルがちゃんと前に出てくると思います。

歌ってみたの場合は伴奏全体にイコライザーがかかってしまうので若干リスキーですが、上手くいくとかなり効果的です。

場合によってはMS処理(「Mid=真ん中」と「Side=横」で別々の処理)ができるEQを使い、伴奏のM(真ん中)の中音域を少しカットしてあげるといい感じになります。

エンハンサーで足りない部分を補う

エンハンサーというのは倍音を付加してくれるプラグイン。WavesのVitaminなどが有名です。

倍音というとなんだか難しいので、簡単に「音の足りない部分を増やしてくれるプラグイン」くらいの感じで覚えてください。

「あれ、これってさっきのイコライザーと同じ効果じゃない?」と思った方、鋭いですが実はちょっと違うんです。

さきほどのイコライザーは「存在する部分を増やしたり減らしたり出来る」のであって、もとから存在しない部分は増やしようがないわけです。

ですがエンハンサーは存在しない部分も増やしてくれるというのが凄いところ。

なので、もしマイクの性能が悪くてちゃんと録音できていない周波数があるときにはエンハンサーを使って補ってみましょう。

こちらもまずはプリセットを選ぶだけでもOKです。

ちなみにエンハンサーは必須の処理ではありませんので、使わなくても構いません。

また、「エンハンサーで足りないところを増やした上で、EQで不要な部分を削る」というやり方をすることも多いので、プラグインの順番などは臨機応変に変えてみましょう。

空間系で伴奏になじませる

歌ってみたのミックスで一番問題になるのが「歌が浮いて聞こえる」ということではないでしょうか?

この原因はいろいろ考えられますが、一番大きいのが空間系エフェクトの使い方です。

空間系エフェクトは音に残響を加えたり、エコーをかけたりする空間演出のためのプラグインなのですが、これをうまく使うと伴奏と歌が馴染んでいきます。

(ただ、録音素材自体に壁の反響音などが入っていると、上手く馴染まないことがありますので、その点はご注意ください)

ボーカルによく使われる空間系は大きく分けて「リバーブ」「ディレイ」の2種類です。

リバーブは残響を加えてくれるエフェクト。

これをうまく設定することで歌っている空間の広さや奥行きを演出することができます。

とはいえリバーブの設定をするのは結構難しいですので、最初はプリセットを選ぶだけでもOKです。

ディレイはやまびこのように、入力された音を一定回数減衰しながら繰り返すエフェクト。

ディレイには伴奏と歌の接着剤のような効果があり、うまく使うとかなり馴染みがよくなります。

こちらも基本的にはプリセットでOK。

自分で設定するときはのコツとしては、聴いていてギリギリ鳴っているか分からないくらいの強さにしましょう。

また、これらの空間系エフェクトはパソコンへの負荷が高いので、AUXやセンドトラックと呼ばれるトラックを作り、そこにプラグインを入れることが多いです。(多いだけでそれが絶対というわけではありません)

空間系エフェクトをかけたい音をセンドトラックに送れば、1つのプラグインを共有することができるので、コンピューターへの負荷を減らすことができます。

空間系エフェクトに関するテクニックはたくさんあるので、箇条書きでざっと紹介します。

- 部屋の広さが違うリバーブを組み合わせる(狭いルーム系+広いホール系など)

- ステレオのディレイとモノラルのディレイを組み合わせる

- ディレイ音にリバーブをかける

- センド先でEQをかける(空間系の前段でEQを挿してローカットする場合が多い)

- センド先でコンプや歪みエフェクトをかける

他にも色んな方法がありますので、調べてみたり自分で研究してみたりすることをオススメします。

マスタリングで楽曲全体をまとめる

ここまできたらほとんどミックス自体は完成です。

最後にマスタリングと呼ばれる作業をして、トラック全体をひとつにまとめましょう。

マスタリングではこれまでに登場したコンプレッサーやイコライザーの他に、マキシマイザー(リミッター)と呼ばれるプラグインをよく使います。

マキシマイザーは音量が一定の数値を超えないように音圧を上げてくれるプラグインで、プロが作った音源のほぼ全てに使われていると言っていいでしょう。

とは言っても音圧を上げすぎてしまうと音が割れるので注意です。

マキシマイザーは曲の最終的なクオリティを左右するので有料ソフトがオススメですが、DAWに付属しているものや無料のものもたくさんあるので、色々試してしっくり来るものを選んでくださいね。

また、プラグインを通す順番は色々あるのですが

イコライザー→コンプ→イコライザー→マキシマイザー

というのが一種の定番です。

イメージとしては、最初のEQでコンプを通す前の下地を作り、コンプで音をひとつにまとめ、2つ目のEQで音質を調整、最後のマキシマイザーで音圧を上げるという感じ。

マスタリングがよくわからない場合は、iZotopeのOzoneを使うのも一つの手段です。

このソフトは楽曲をAIが分析してくれて、自動でマスタリングをしてくれるという「Master Assistant」機能が搭載されています。

(最近は本当に便利になりましたよね…!)

書き出し

マスタリングまで終わったらいよいよトラックを書き出しましょう。

書き出すときにはWAVかAIFF形式にするのが一般的です。

MP3は音質が落ちるので歌い手さんに指定されていない限りは避けたほうが良いと思います。

またサンプルレートやビットデプス(ビット深度)というのを設定する必要がありますが、基本的にデフォルトでCD音質になっていると思うので何も変えなくて大丈夫です。

自分でCD音質と同じにしたいときにはサンプルレートを44100Hz、ビットデプスは16Bitを選んでください。

音質を良くするためにそれ以上の数値にしてもOKです。(若干データが重くなります)

いろんな環境でチェック

書き出した後はいろいろな環境でサウンドをチェックしましょう。

いつも使っているスピーカーやヘッドホンで聴いたときには違和感がなくても、他の再生機器で聴いたときに変に聴こえるというのはよくあります。

これらの差を小さくするために、いろいろと試行錯誤しながらミックスやマスタリングを微調整してみてください。

また、長時間作業した後だと耳が慣れてしまって問題に気付きにくいので、一旦休憩して他のことをしたり、寝て翌日にチェックをしたりするのもオススメです。

MIXの上達のために知っておいて欲しいこと

ここまで初心者の方向けにミックスの手順をざっと説明してきました。

しかしながら、上記の説明通りにミックスをしてみたとしても、初めてでは上手にできないと思います。

実際、私が初めてミックスに挑戦したときも、色々なサイトや本で情報を調べてその通りに実践してみたのですが、「これでいいの?」という結果にしかなりませんでした…。笑

なぜ、説明通りにミックスをしても上手く行かないのでしょうか?

理由はミックスは歌も伴奏も人それぞれ違うデータを使ってやっていくので、そもそも「こうやれば必ず上手くいく」という方法は残念ながら存在しないからです。

野球で例えるならバットのスイングみたいなものですね。

バットの振り方をいくら説明したところでピッチャーが投げるボールの軌道が毎回違うので、「こう振れば必ずホームランが打てる」というスイングが存在しないのと同じです。

ではどうすればミックスがより上達するのかというと、結論から言えば「耳を鍛える」というのが一番重要になります。

なぜ耳を鍛えるのが重要なのか

理由は、ミックスの作業内容を抽象化して考えてみると分かります。

音を聴いて理想のミックスと自分のミックスの違いを認識し、プラグインなどを使って理想に近づけていく作業。

重要なのは「音を聴いて理想のミックスと自分のミックスの違いを認識する」が第1段階で、その結果として「プラグインなどを使って理想に近づけていく」という第2段階があるということです。

ミックスではプラグインなどの使い方ばかりが注目されますが、それはあくまで第2段階です。

野球で例えるなら、「ボールを見る」が第1段階で、「それに合わせてバットを振る」が第2段階ですね。

バットの振り方を教わって素振りの練習をたくさんしても、ボールを見る能力が低ければバットにボールはなかなか当たりません。

それと同じように、ミックスでもプラグインの使い方をいくら知ったところで、聴く能力がないと上手なミックスはなかなかできないということになります。

つまり「素材を聴いて理想のミックスとのギャップを認識する」ために、耳を鍛える必要があるというわけです。

具体例を挙げてみましょう。

- 「ここの歌の音量が小さい」と思ったので、音量を上げる

- 「歌の〇〇Hzが出すぎている」と思ったので、EQでカットする

これらの作業には、そもそも「歌と伴奏の理想の音量バランス」や「理想の周波数バランス」と比べて、今聴いている音がどれぐらい違うのかを判別する耳が必要ですよね。

つまり音を聴いて、理想のミックスと今鳴っている音がどう違うのかが分かるかどうかが、ミックスの上手さに直結するということになります。

こういった理由から、ミックスの上達のためには耳を鍛えるのが重要になってくるわけです。

耳を鍛える方法

結論、ミックスに必要な耳を鍛えるには、何だかんだでミックスの回数をこなすのが1番重要です…!

とはいえ漫然と回数をこなしてもあまり意味がないことも多いので、いくつかの方法を解説してきます。

今回紹介するのは以下の3つです。

- モニター環境を整える

- お手本のミックスを聴き込む

- プラグインを使い倒す

それぞれサクッと解説していきます。

モニター環境を整える

まず最初にしっかりしたヘッドホンやイヤホン、スピーカーなどのモニター環境を揃えるのが重要だと思います。

いわゆる「モニターヘッドホン」や「モニタースピーカー」と呼ばれるようなものを買ってみましょう。

こういった商品はリスニング向けの一般的なヘッドホンやスピーカーとは違い、低音から高音まで満遍なく聴きやすくなるようにチューニングされているものが多いです。

しっかり色んな音が鳴っている方が耳を鍛えやすいですし、ミックスも非常にやりやすくなります。

ヘッドホンだと日本ではSONYのMDR-CD900ST(通称:赤帯)や、

同じくSONYのMDR-7506(通称:青帯)が人気があります。

個人的にはこの2つなら後者の青帯がオススメですね。

ちなみに筆者はAudio TechnicaのATH-M50xという機種を使っています。

お手本のミックスを聴き込む

理想のミックスとの違いを聴き分ける耳を育てるためには、そもそも理想を定めなくてはいけませんよね。

なので、毎回ミックス作業をするときには、お手本となる曲を用意し、自分のミックスと聴き比べながら作業することが重要です。

こういった参考音源は「リファレンス」と呼ばれます。

リファレンス音源は作業が行き詰まったときに、耳をフラットな状態に戻すのにも使えるので、ぜひ用意しましょう。

筆者の場合は、DAWの1トラックにリファレンス音源を貼り付けておいて、作業中いつでも聴けるような状態にしています。

細かい点については下の記事で書いていますのでよければお読みください。

プラグインを使い倒す

耳を鍛えるためには、プラグインのどのパラメーターを変えると音がどう変化をするのかを感覚的に理解するのも重要になってきます。

例えば「歌の1kHzが出すぎている」ということに気づくためには、「1kHzの音はどんな特徴なのか」を知らないといけませんよね。

それを知っておくためにはEQで1kHzだけを強調して、その音の傾向を頭にインプットすればいいわけです。

それと同じように、「コンプレッサーのかかり具合の違い」が分かる耳を育てるためには、「そもそもコンプが強くかかっている音や弱くかかっている音はどう違うのか」ということを知っておく必要がありますよね。

そのためにはコンププレッサーの色々なパラメーターを変えてみて、音がどう変化するのかをインプットします。

このように、色々なプラグインを使い倒して、どうやれば音がどう変化するのかを感覚的に理解しましょう。

これをずっと続けていると、音の違いに敏感になれますし、次第に「理想の音にするにはあれをすればいい」というのが感覚的に分かるようになってきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

少し長くなってしまいましたが、MIXの大まかなポイントなどを掴めていただけたら嬉しいです。

もちろん、今回紹介した方法や機材・ソフトはあくまで一例ですので、自分に合ったものを試行錯誤しながら探してみてくださいね。

最後に振り返っておきますと、今回の記事は以下のような順番で解説しました。

- そもそもMIXとは?

- MIXにはどんな機材やソフトが必要?

- 歌ってみたのMIXで人気・定番のソフト

- 「歌ってみた」をMIXする方法・手順

- MIXの上達のために知っておいて欲しいこと

皆さんのMIXライフに役立てていただけますと幸いです。

また、筆者は音楽関連の講座動画をYouTubeでたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録お願いします!

筆者のツイッターはこちら!